スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2009年08月01日

カバードポーチ

8月だってのに今日も朝から雨ですねぃ。

さてこんな雨の日も楽しく過ごす為のプランに

「カバードポーチ」なんてのがあります (うん 無理やり)

カバードポーチ(CoveredPorch)とは そのまま「屋根のある玄関先」

特に玄関先である必要はありませんが^^

こんな場所で 雨音聞きながらの読書も至福ってモノです。

もちろん晴れた日は日除けにもなって 優しい風を作り出してくれます。

ただ あまり深い軒だと南側への設置は冬季の日射取得が減りますから

日射角度が低い東面や西面への設置が良いでしょうね。

もちろんロケーションが良ければ そっち側がBESTですが^^

梁からブランコなんて吊ったら もぅ免許皆伝(笑

北米では「女の子が生まれたらCoveredPorchのある家を買いなさい」

なんて格言があると聞いた事あります。

女の子が年頃になったら 彼氏がデートのお誘いに来ます。

はぃ古今東西を問わず 世のお父さんは複雑(謎

んな野郎 家なんぞ入れたくなぃけど大事な娘の彼氏だし。

雨でも降ったら濡れて可哀想・・。もぅお父さん激しく葛藤です(爆

そんな時 屋根のあるポーチがあれば彼氏濡れませんねw

そんなこんなで女の子の居る家庭には 良く提案したりします^^

あと 北米で見かけたスナップ。

ポーチもメッシュ(網戸)で囲ってやれば 虫対策になります。

ちと上級者プランですね^^

おうち遊び 楽しみましょ。

さてこんな雨の日も楽しく過ごす為のプランに

「カバードポーチ」なんてのがあります (うん 無理やり)

カバードポーチ(CoveredPorch)とは そのまま「屋根のある玄関先」

特に玄関先である必要はありませんが^^

こんな場所で 雨音聞きながらの読書も至福ってモノです。

もちろん晴れた日は日除けにもなって 優しい風を作り出してくれます。

ただ あまり深い軒だと南側への設置は冬季の日射取得が減りますから

日射角度が低い東面や西面への設置が良いでしょうね。

もちろんロケーションが良ければ そっち側がBESTですが^^

梁からブランコなんて吊ったら もぅ免許皆伝(笑

北米では「女の子が生まれたらCoveredPorchのある家を買いなさい」

なんて格言があると聞いた事あります。

女の子が年頃になったら 彼氏がデートのお誘いに来ます。

はぃ古今東西を問わず 世のお父さんは複雑(謎

んな野郎 家なんぞ入れたくなぃけど大事な娘の彼氏だし。

雨でも降ったら濡れて可哀想・・。もぅお父さん激しく葛藤です(爆

そんな時 屋根のあるポーチがあれば彼氏濡れませんねw

そんなこんなで女の子の居る家庭には 良く提案したりします^^

あと 北米で見かけたスナップ。

ポーチもメッシュ(網戸)で囲ってやれば 虫対策になります。

ちと上級者プランですね^^

おうち遊び 楽しみましょ。

2009年07月17日

机上の数字と現場精度

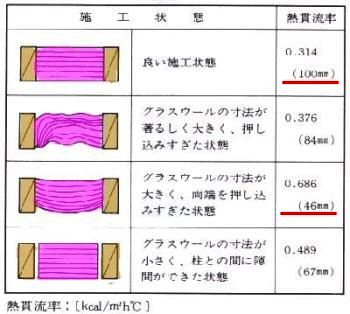

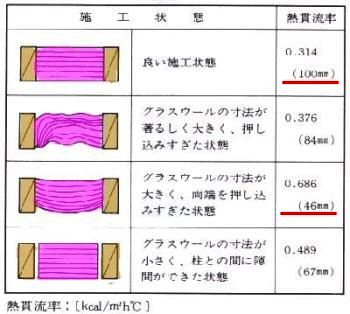

一昨日 断熱はイメージでは無く的確な「数字」で選択しましょうと

ツラツラと熱伝導率など並べましたが(笑

実は どんな良い素材を使っても施工がマズイと台無しに。

例えばこの図 住宅金融支援機構の設計指針からの抜粋ですが

壁の断面として ピンク部分が断熱材と見てください。

熱貫流率で比べると 同じ100㎜の断熱材を充填しても

ちょっと施工の手を抜くだけで46㎜分の性能にしかならない事が解りますね。

根拠を持った計算と 正しい施工。

あくまでセットで考えなければ なんの為のお金かわかりません。

またその隙間は「気流」のバイパスとなり どれだけ暖房(冷房)しても

壁や天井等閉鎖された部分の温熱環境を管理出来ません。

そしてそれは 室内温熱環境を左右するだけで無く

カビやダニの温床となり 住宅の寿命を縮める事になってしまいます。

上記は単純な比較ですが ポイントは幾多に渡ります。

例えば コンセント廻り。

いくら丁寧にべパーバリア(防湿層)を作ったつもりでも

コンセント部分は そのまま気流の通り道になります。

またすが漏れの原因にもなったりします。

こちらは うちの現場コンセント廻り施工の図。

コンセントを室内側に隔離し べパーバリアとは気密テープで

一体化させてあります。

・・タテとヨコで 気密テープの色が違うのは御愛嬌って事で(笑

配線がバリアを貫通する部分には「ブチル処理」も見えますね。

こんなヒト手間が住まう人の「快適」や 住宅の「長寿命」に繋がるのです。

もちろん 壁・床・天井の取り合いや ダクトや配管などの貫通部分等々

チェック項目は数知れずですが^^

現場指導に呼ばれると必ず 「はぁ!?ここまでやるの!?」 って驚かれますが

慣れてしまえば当たり前で 特に手間も掛かりませんww

そんなこんなで 最後は施工精度がモノを言うってお話でした。

ちと はしょり過ぎ?(笑

ツラツラと熱伝導率など並べましたが(笑

実は どんな良い素材を使っても施工がマズイと台無しに。

例えばこの図 住宅金融支援機構の設計指針からの抜粋ですが

壁の断面として ピンク部分が断熱材と見てください。

熱貫流率で比べると 同じ100㎜の断熱材を充填しても

ちょっと施工の手を抜くだけで46㎜分の性能にしかならない事が解りますね。

根拠を持った計算と 正しい施工。

あくまでセットで考えなければ なんの為のお金かわかりません。

またその隙間は「気流」のバイパスとなり どれだけ暖房(冷房)しても

壁や天井等閉鎖された部分の温熱環境を管理出来ません。

そしてそれは 室内温熱環境を左右するだけで無く

カビやダニの温床となり 住宅の寿命を縮める事になってしまいます。

上記は単純な比較ですが ポイントは幾多に渡ります。

例えば コンセント廻り。

いくら丁寧にべパーバリア(防湿層)を作ったつもりでも

コンセント部分は そのまま気流の通り道になります。

またすが漏れの原因にもなったりします。

こちらは うちの現場コンセント廻り施工の図。

コンセントを室内側に隔離し べパーバリアとは気密テープで

一体化させてあります。

・・タテとヨコで 気密テープの色が違うのは御愛嬌って事で(笑

配線がバリアを貫通する部分には「ブチル処理」も見えますね。

こんなヒト手間が住まう人の「快適」や 住宅の「長寿命」に繋がるのです。

もちろん 壁・床・天井の取り合いや ダクトや配管などの貫通部分等々

チェック項目は数知れずですが^^

現場指導に呼ばれると必ず 「はぁ!?ここまでやるの!?」 って驚かれますが

慣れてしまえば当たり前で 特に手間も掛かりませんww

そんなこんなで 最後は施工精度がモノを言うってお話でした。

ちと はしょり過ぎ?(笑

2009年07月15日

木は断熱材

よく「木はアルミの2000倍も熱を通しにくい」から

優れた「断熱材」である的な話を耳にしますが語弊があります。

アルミの熱伝導率は高く λ=「 200W/mK」 対して

天然木材1種として 杉やエゾ松が 「0.12W/mk」

天然木材2種である 桧やラワンが 「0.15W/mk」

天然木材3種の ナラやサクラが 「0.19W/mk」

確かにアルミと比べた場合は優れていると言えます。

熱伝導・λとは固体での熱伝熱を指し 1m厚の材料を仮定し

その両側に1℃の温度差がある場合 1時間に通過する熱量の事です。

熱の伝わり易さの単位であり 値が小さいほど熱を伝えにくいと言う事に。

ただしJISで定められた「断熱材」の定義として

熱伝導率λ値が 0.06W/m・k以下とされるので

平均値として λ=0.15W/mk以上である木材は断熱材とは言えません。

実際そんなもんです あしからず^^

断熱材は数字で選びましょう。

オカシナ迷信に振り回されないで下さい^^

例えば うちで良く使う断熱材の熱伝導率は0.038W/mk

その断熱材 たかだか100㎜程度と同等の断熱性能を

木材に求めるとすれば壁の厚みが394㎜必要になり・・

って 誰が400ミリも壁巾ある家に住むねん(笑

まぁ それも良しとしてみますか。

でも それだけの厚みに断熱材詰め込めれば

普通に「無暖房」の家創れますww

ただし日本の基準法において床面積は壁芯々算出。

そぅなると4面そんな壁だと 同じ8畳の部屋でも2㎡も小さくなる訳で。

畳1枚分が ざっと1.65㎡です。

それ外壁だけとしても 40坪の家なら「1坪」も

壁の厚みだけで無くなる事に(爆

木だけで性能上げようと思ったら

なんとも激しくバブリーな建物の誕生となります。

適材適所はイメージだけではイケません。

と言いつつも木材の熱容量(KJ/m3・K)は 通常の断熱材よりも

大きいですので 使い方次第では無限の可能性を秘めています。

「適材適所」は的確な根拠が必要だと言えるでしょう。

また新省エネ基準程度のQ値なら 鉄骨造やコンクリート造の様に

躯体が直接熱橋(ヒートブリッジ)になる事はありませんから

木の家は「温熱環境的」にも かなり有利に振れる訳です。

えらいね 木。

優れた「断熱材」である的な話を耳にしますが語弊があります。

アルミの熱伝導率は高く λ=「 200W/mK」 対して

天然木材1種として 杉やエゾ松が 「0.12W/mk」

天然木材2種である 桧やラワンが 「0.15W/mk」

天然木材3種の ナラやサクラが 「0.19W/mk」

確かにアルミと比べた場合は優れていると言えます。

熱伝導・λとは固体での熱伝熱を指し 1m厚の材料を仮定し

その両側に1℃の温度差がある場合 1時間に通過する熱量の事です。

熱の伝わり易さの単位であり 値が小さいほど熱を伝えにくいと言う事に。

ただしJISで定められた「断熱材」の定義として

熱伝導率λ値が 0.06W/m・k以下とされるので

平均値として λ=0.15W/mk以上である木材は断熱材とは言えません。

実際そんなもんです あしからず^^

断熱材は数字で選びましょう。

オカシナ迷信に振り回されないで下さい^^

例えば うちで良く使う断熱材の熱伝導率は0.038W/mk

その断熱材 たかだか100㎜程度と同等の断熱性能を

木材に求めるとすれば壁の厚みが394㎜必要になり・・

って 誰が400ミリも壁巾ある家に住むねん(笑

まぁ それも良しとしてみますか。

でも それだけの厚みに断熱材詰め込めれば

普通に「無暖房」の家創れますww

ただし日本の基準法において床面積は壁芯々算出。

そぅなると4面そんな壁だと 同じ8畳の部屋でも2㎡も小さくなる訳で。

畳1枚分が ざっと1.65㎡です。

それ外壁だけとしても 40坪の家なら「1坪」も

壁の厚みだけで無くなる事に(爆

木だけで性能上げようと思ったら

なんとも激しくバブリーな建物の誕生となります。

適材適所はイメージだけではイケません。

と言いつつも木材の熱容量(KJ/m3・K)は 通常の断熱材よりも

大きいですので 使い方次第では無限の可能性を秘めています。

「適材適所」は的確な根拠が必要だと言えるでしょう。

また新省エネ基準程度のQ値なら 鉄骨造やコンクリート造の様に

躯体が直接熱橋(ヒートブリッジ)になる事はありませんから

木の家は「温熱環境的」にも かなり有利に振れる訳です。

えらいね 木。

2009年07月09日

日米に見る住宅耐久性2

昨日に引き続きまして 本日は②気密と断熱と耐久性。

昨日の降雨による影響はこちら

ちとマニアな話になりますが コアな部分ですので

お付き合い下さい^^

コメントそのまま抜粋して記載する事お許し下さい。

>勿論現在ではきちんと断熱とセットでベパーバリアが成されていて、

>逆に日本よりしっかりしていると思うんですが、別に最近になって

>住宅の耐久年数が急上昇したわけでもなく、昔っから長持ち

>してたじゃないっすか。

>いくら湿度や雨の事情が日本と違うからと言っても、やっぱり気密しっかり

>とってやらないと壁内結露するだろうし、結露するとツーバイみたいな

>工法って面材がやられちゃうと思うんですよね。

全くもって ごもっともです。

住宅平均寿命的に イギリス141年・アメリカ113年に対し

日本はなんと25年なんて報告があります。

もちろん気候等違いはありますので一概に括れませんが

25年の寿命では各世代で新築住宅費を持たなくてはいけませんよね。

それでは その家系にお金なんて残らないのが現状です。

そこで御質問からの気密と耐久性の相互関係。

米国では何時頃からべパーバリア(防湿)と言う考え方が

あるのかは 残念ながら不勉強にて解りませんが(涙

ただ ツーバイが日本でオープン化され既に30年以上。

90年にはカナダの「R2000」も導入されましたが

その時には既に べパーバリアによる気密基準も確立していた事を

見るとそんなに新しい技術でも無い様です。

※R2000=ただでさえ性能の高い カナダ住宅の暖房費を1/4にするという省エネ基準。

とは言え 米国住宅の平均寿命113年と言うデータから察しても

100年あちこち前の住宅改装時に べパーバリアは見た事ありません^^

となるとべパーバリア以上に要因があると。

さぁその要因とは何か。答えは「気流」にあると思います。

何度も書いて恐縮ですが 今回改正のあった住宅省エネ基準と

住宅性能表示制度評価方法基準からは 気密基準が抜けました。

それはそれで一言あるのですが(笑

その代わりに始めて「気流止め」と言う言葉が明記された訳で

上図の様な 管理できない気流を止めましょうって事です。

※画像はフラット35技術基準資料より

管理できない気流が断熱材の性能を奪い 燃料費を奪い

快適を奪う訳です。それどころかカビ・ダニなどの弊害もあわせ

住宅の低寿命を生んでしまいました。

よく 日本の昔の家は「すきまだらけ」だから長持ちしたなんて話を聞きますが

それは半分正解で半分間違い。

なんだかんだ 昔の日本の家には壁と言うモノは少なかったとは言え

その壁体は土壁。

土台から桁まで練りこまれた土壁には 気流が発生しません。

そして建具部分には必ず框があり そこでも気流止めの役目を持っていました。

いくら土や木に断熱性が無いとは言え 管理できない「気流」は無く

もちろん 囲炉裏等の生活ですから排気の為 目に見える「すきま」から

ちゃんと「換気」が行われていた訳です。

この気流と換気がポイントで 米国では機械換気や

セントラルヒーティングは古くから一般的でした。

セントラルヒーティングが付いた現在でも

中古住宅の売買には暖炉(ファイアープレイス)が

ついた家の方が 高値で売買されます。

向こうでは夏でも 暖炉に薪をくべる習慣がありますが

それは暖を取る為で無く 温度差と煙突による

「換気」の為なんですね。

日本でも囲炉裏には一年中火を入れていたハズです^^

もぅ解りましたよね。

右図は 一般的なツーバイの断面ですが

普通に作っても管理できない気流は発生し難い

構造と言えます。

その特質上 特に留意しなくても気密性能は

ある程度簡単に上がるのも確かで

またこの気流止めはファイアーストップの意味もあり

内部からの火災にも強いと言う恩恵も齎せます。

いくら日本とは湿度推移が異なるとは言っても

その辺りが大きな違いと言えそうです。

現在の日本の住宅低寿命の陰には 戦後の

見た目だけ洋風大壁と無知な断熱施工そして

管理できない気流が潜んでいると見れば正解でしょう。

わざわざ木を壁に貼って さぁ健康住宅ですと。

まぁ見た目には優しいですが^^

また真壁でも 現在は土台から桁まで塗る事は無いですもんね。

よく温暖地では べパーバリアを施工すると夏季の逆転結露が

発生するというネガティブキャンペーンを目にしますが

実物実験で耐久性には問題ないとの報告もあります。

まとめると もちろん移住性や断熱材を守るためと言った観点から

正しい防湿は必要不可欠だけど その前に管理できない「気流」を

排除する事が大きなファクターになると思うのです。

あと忘れがちなのが メンテナンス性。

細かくは割愛しますが 床下スクロールスペースや

その合理性が高い建築様式は 窓の交換や壁等部材の交換など

ちょっと器用な方なら素人でも可能で

それらメンテナンスにおける共通ディティールの多さも

長寿命の一因を担っているのかと思います。

ハード面だけでは無い ソフト面やメンタル的な要因ですね。

ちと話はソレましたが^^そんな感じを御質問への返答とさせて頂きます。

ハイパーに個人的な見解で申し訳ありません(汗

言葉足らずのクセに無駄に長ぃですね・・こんなで宜しかったでしょうか;

ちなみに弊社では ツーバイも軸組もラインナップしておりますが

そう言った 自社基準は全て統一しています。

すなわち どの工法を選んでも基準法より強い思想は同じで

選択肢としては 意匠的とかプランによる優劣しかありません。

また最近の軸組工法は 面材での壁倍率や剛床による床構面の

強化など 思想はツーバイにクロスリンクして来たのも確かです。

そぅなると基本理念と施工精度を正しく維持できれば

工法は特に特筆する必要も無いのかなって思わなくもありませんw

結局は性能値としてどれだけのラインを狙うのかと

その数値をどれくらい持続出来るかって事ですし。

なんちゃってなネガティブキャンペーンに踊らされるのは

時間の無駄ですよね^^

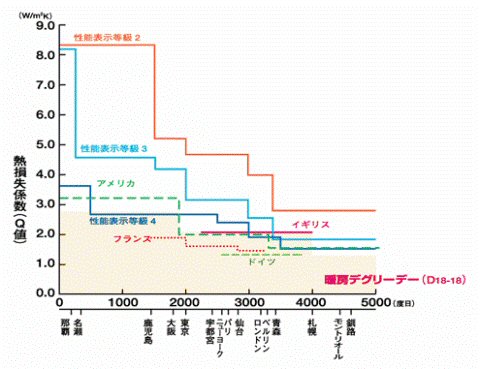

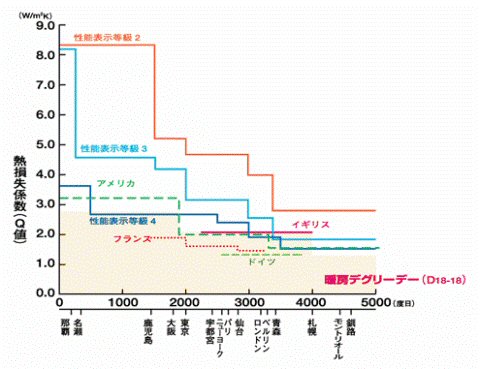

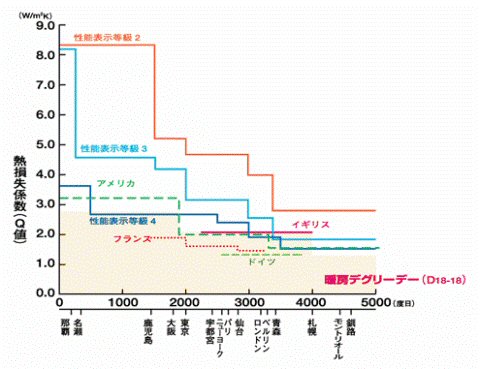

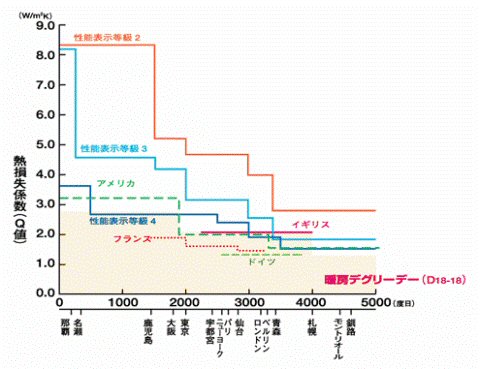

最後に 既出ではありますが暖房デグリデーから見る各国の断熱基準です。

等級2が 昭和55年告示の省エネ基準で

等級3が 平成4年告示の新省エネ基準。

そして等級4になって ようやくⅡ地域がデグリーデー対比で

ギリギリ合致出来るかなって感じの次世代省エネ基準です。

等級3だと Ⅲ・Ⅳ地域でも冬季厳しいですね^^

個人的にはコストも絡め 次世代基準の半分以下の熱源で

快適に暮らして頂ける程度のラインを狙っていますですw

昨日の降雨による影響はこちら

ちとマニアな話になりますが コアな部分ですので

お付き合い下さい^^

コメントそのまま抜粋して記載する事お許し下さい。

>勿論現在ではきちんと断熱とセットでベパーバリアが成されていて、

>逆に日本よりしっかりしていると思うんですが、別に最近になって

>住宅の耐久年数が急上昇したわけでもなく、昔っから長持ち

>してたじゃないっすか。

>いくら湿度や雨の事情が日本と違うからと言っても、やっぱり気密しっかり

>とってやらないと壁内結露するだろうし、結露するとツーバイみたいな

>工法って面材がやられちゃうと思うんですよね。

全くもって ごもっともです。

住宅平均寿命的に イギリス141年・アメリカ113年に対し

日本はなんと25年なんて報告があります。

もちろん気候等違いはありますので一概に括れませんが

25年の寿命では各世代で新築住宅費を持たなくてはいけませんよね。

それでは その家系にお金なんて残らないのが現状です。

そこで御質問からの気密と耐久性の相互関係。

米国では何時頃からべパーバリア(防湿)と言う考え方が

あるのかは 残念ながら不勉強にて解りませんが(涙

ただ ツーバイが日本でオープン化され既に30年以上。

90年にはカナダの「R2000」も導入されましたが

その時には既に べパーバリアによる気密基準も確立していた事を

見るとそんなに新しい技術でも無い様です。

※R2000=ただでさえ性能の高い カナダ住宅の暖房費を1/4にするという省エネ基準。

とは言え 米国住宅の平均寿命113年と言うデータから察しても

100年あちこち前の住宅改装時に べパーバリアは見た事ありません^^

となるとべパーバリア以上に要因があると。

さぁその要因とは何か。答えは「気流」にあると思います。

何度も書いて恐縮ですが 今回改正のあった住宅省エネ基準と

住宅性能表示制度評価方法基準からは 気密基準が抜けました。

それはそれで一言あるのですが(笑

その代わりに始めて「気流止め」と言う言葉が明記された訳で

上図の様な 管理できない気流を止めましょうって事です。

※画像はフラット35技術基準資料より

管理できない気流が断熱材の性能を奪い 燃料費を奪い

快適を奪う訳です。それどころかカビ・ダニなどの弊害もあわせ

住宅の低寿命を生んでしまいました。

よく 日本の昔の家は「すきまだらけ」だから長持ちしたなんて話を聞きますが

それは半分正解で半分間違い。

なんだかんだ 昔の日本の家には壁と言うモノは少なかったとは言え

その壁体は土壁。

土台から桁まで練りこまれた土壁には 気流が発生しません。

そして建具部分には必ず框があり そこでも気流止めの役目を持っていました。

いくら土や木に断熱性が無いとは言え 管理できない「気流」は無く

もちろん 囲炉裏等の生活ですから排気の為 目に見える「すきま」から

ちゃんと「換気」が行われていた訳です。

この気流と換気がポイントで 米国では機械換気や

セントラルヒーティングは古くから一般的でした。

セントラルヒーティングが付いた現在でも

中古住宅の売買には暖炉(ファイアープレイス)が

ついた家の方が 高値で売買されます。

向こうでは夏でも 暖炉に薪をくべる習慣がありますが

それは暖を取る為で無く 温度差と煙突による

「換気」の為なんですね。

日本でも囲炉裏には一年中火を入れていたハズです^^

もぅ解りましたよね。

右図は 一般的なツーバイの断面ですが

普通に作っても管理できない気流は発生し難い

構造と言えます。

その特質上 特に留意しなくても気密性能は

ある程度簡単に上がるのも確かで

またこの気流止めはファイアーストップの意味もあり

内部からの火災にも強いと言う恩恵も齎せます。

いくら日本とは湿度推移が異なるとは言っても

その辺りが大きな違いと言えそうです。

現在の日本の住宅低寿命の陰には 戦後の

見た目だけ洋風大壁と無知な断熱施工そして

管理できない気流が潜んでいると見れば正解でしょう。

わざわざ木を壁に貼って さぁ健康住宅ですと。

まぁ見た目には優しいですが^^

また真壁でも 現在は土台から桁まで塗る事は無いですもんね。

よく温暖地では べパーバリアを施工すると夏季の逆転結露が

発生するというネガティブキャンペーンを目にしますが

実物実験で耐久性には問題ないとの報告もあります。

まとめると もちろん移住性や断熱材を守るためと言った観点から

正しい防湿は必要不可欠だけど その前に管理できない「気流」を

排除する事が大きなファクターになると思うのです。

あと忘れがちなのが メンテナンス性。

細かくは割愛しますが 床下スクロールスペースや

その合理性が高い建築様式は 窓の交換や壁等部材の交換など

ちょっと器用な方なら素人でも可能で

それらメンテナンスにおける共通ディティールの多さも

長寿命の一因を担っているのかと思います。

ハード面だけでは無い ソフト面やメンタル的な要因ですね。

ちと話はソレましたが^^そんな感じを御質問への返答とさせて頂きます。

ハイパーに個人的な見解で申し訳ありません(汗

言葉足らずのクセに無駄に長ぃですね・・こんなで宜しかったでしょうか;

ちなみに弊社では ツーバイも軸組もラインナップしておりますが

そう言った 自社基準は全て統一しています。

すなわち どの工法を選んでも基準法より強い思想は同じで

選択肢としては 意匠的とかプランによる優劣しかありません。

また最近の軸組工法は 面材での壁倍率や剛床による床構面の

強化など 思想はツーバイにクロスリンクして来たのも確かです。

そぅなると基本理念と施工精度を正しく維持できれば

工法は特に特筆する必要も無いのかなって思わなくもありませんw

結局は性能値としてどれだけのラインを狙うのかと

その数値をどれくらい持続出来るかって事ですし。

なんちゃってなネガティブキャンペーンに踊らされるのは

時間の無駄ですよね^^

最後に 既出ではありますが暖房デグリデーから見る各国の断熱基準です。

等級2が 昭和55年告示の省エネ基準で

等級3が 平成4年告示の新省エネ基準。

そして等級4になって ようやくⅡ地域がデグリーデー対比で

ギリギリ合致出来るかなって感じの次世代省エネ基準です。

等級3だと Ⅲ・Ⅳ地域でも冬季厳しいですね^^

個人的にはコストも絡め 次世代基準の半分以下の熱源で

快適に暮らして頂ける程度のラインを狙っていますですw

2009年07月08日

日米に見る住宅耐久性1

昨日のアメリカ繋がりで ツーバイ(2×4)関係について御質問を頂きました。

あざす。

ちと長くなりそうですので こちらでエントリさせて頂きます。

御質問が多岐に渡るので いくつか整理させて貰いましてw

①ツーバイ建築途中における降雨の影響

②気密と断熱と耐久性

③シロアリ他自然災害からの長寿命

富士山さん こんな感じで宜しかったでしょうか^^

と言いつつ駄返事が上記お題からクロスリンクする事お許し下さい。

そして「ツーバイ」と言いつつ 日本式のツーバイフォー(2×4)と

北米型枠組壁工法(プラットホームコンストラクション)とは

似て非なるモノですので ここで言ぅツーバイは北米型思想と言う事で

進めさせて頂きます事 お願い申し上げます。

ちなみに アメリカは南北こそ日本と同じサイズですが

東西は広く 国内での移動だけで一日掛かる位でして^^

東海岸には毎年巨大なハリケーンが襲い 中部では竜巻

北部では極寒と供に積雪が人々の生活を阻み 西海岸では

未だ発見されて居ない活断層も無数に広がっています。

そして南部では高い湿度由来の白蟻被害や日射の強さは

人の命すら脅かすのはご存知の通りです。

アメリカと言うと 穏やかなカリフォルニアを想像しますが

実はその広さ故 絶大な自然の脅威に常にさらされているんですね。

そんな中 100年を超え住み継がれる住宅ストックの9割強が木造建築。

そしてその殆どが日本で「ツーバイ」と呼ばれる枠組壁工法で建築されています。

日本ほど ××工法とかクローズな工法が乱立している国も珍しいですが

国土が10倍以上広く幾多の気候を持つアメリカでの建築スタンダードが

プラットホームコンストラクション(ツーバイ)と言う事になります。

ちなみに 弊社でも施っている「ティンバーフレーム」造などはへヴィフレーム。

「ツーバイ」や「バルーン」等の建築はライトフレームとカテゴライズされます。

※バルーンフレームとはプラットホーム工法の原型です。

③の御質問に重なるかと思われますが そんな気候に併せて地域ごとに

微妙に違いはあれど 何処に行っても確認できる工法と言えるでしょう。

ただし北米に限らず北欧も含め 湿度の推移が日本とは異なりますので

良く有りがちな安易な北米・北欧信仰はマズイと思います。

さて前置きはこの位で^^

まずは①建築中における降雨の影響 です。

仰る通り日本では木軸構造で 建て方~数日で屋根を掛けますね。

一方アメリカでは 現場で床~壁を組んでいく事が通常で

屋根が上がるまで1ヶ月~数ヶ月なんてのはザラです(笑

自分で建ててて 1年放りっぱーなんてのも目にします はは。

そこで気になるのが面材の強度。

フレームに関してはKDを使う事が当たり前なので

さほど問題にはなりませんが 日本で面材は「ベニア」の意識が強く

不安になると思います。

ちなみに「ベニア」とは1プライの単板を指しますので

合板の事を ベニアと称するのは間違いなんですけどね(笑

最近では日本の合板にも「特類」とか「1類」なんてスタンプを

見るようになりました。

これ簡単に言うと「耐水強度」なんですね。

15年とか前には 日本にこの規格が無く

現在日本で言う「特類」の構造用合板は もっぱら相互認証として

アメリカから輸入してくるしかありませんでした。

そしてアメリカとの相互認証を取った「特類」とは3ヶ月の防水って事でして

単純に3ヶ月 水に付けていても乾けば元の強度が保たれると言う性能です。

普通に考えて 3ヶ月雨が降り続ける事はありませんよね(笑

そんな意味で通常の管理であれば殆ど問題ないと言えます。

現在 大手の「型式認定」として構造用合板とは呼べない様な面材も

構造認定されている様ですが かなり不思議な話と言えます。

ただいくら大丈夫とは言え そりゃ濡れないに越した事はありませんので

弊社では 複雑な屋根形状で無い限り通常1~2日で屋根を仕舞ってますよv

また正確な工事をしたとして 自然現象より怖いのが「結露」です。

温暖な地域でも 一冬暖房して一冬中結露を繰り返していたら

いくら耐水面材と言えども ダメになってしまいます。

もちろん躯体もですね。

断熱材がアレなら・・なんてミラクルは有り得ませんw

それが今の日本建築を低寿命にした大きな一因とも言えます。

これらは②気密と断熱と耐久性にも続きますが

長くなってしまったので続きは次回投稿にて はは。

少し言葉足らずで申し訳ありませんが さらっと大枠はこんな感じです。

富士山さん こんなんで御返答になってますでしょうか(汗

次回のヒントは「気流」です^^

あざす。

ちと長くなりそうですので こちらでエントリさせて頂きます。

御質問が多岐に渡るので いくつか整理させて貰いましてw

①ツーバイ建築途中における降雨の影響

②気密と断熱と耐久性

③シロアリ他自然災害からの長寿命

富士山さん こんな感じで宜しかったでしょうか^^

と言いつつ駄返事が上記お題からクロスリンクする事お許し下さい。

そして「ツーバイ」と言いつつ 日本式のツーバイフォー(2×4)と

北米型枠組壁工法(プラットホームコンストラクション)とは

似て非なるモノですので ここで言ぅツーバイは北米型思想と言う事で

進めさせて頂きます事 お願い申し上げます。

ちなみに アメリカは南北こそ日本と同じサイズですが

東西は広く 国内での移動だけで一日掛かる位でして^^

東海岸には毎年巨大なハリケーンが襲い 中部では竜巻

北部では極寒と供に積雪が人々の生活を阻み 西海岸では

未だ発見されて居ない活断層も無数に広がっています。

そして南部では高い湿度由来の白蟻被害や日射の強さは

人の命すら脅かすのはご存知の通りです。

アメリカと言うと 穏やかなカリフォルニアを想像しますが

実はその広さ故 絶大な自然の脅威に常にさらされているんですね。

そんな中 100年を超え住み継がれる住宅ストックの9割強が木造建築。

そしてその殆どが日本で「ツーバイ」と呼ばれる枠組壁工法で建築されています。

日本ほど ××工法とかクローズな工法が乱立している国も珍しいですが

国土が10倍以上広く幾多の気候を持つアメリカでの建築スタンダードが

プラットホームコンストラクション(ツーバイ)と言う事になります。

ちなみに 弊社でも施っている「ティンバーフレーム」造などはへヴィフレーム。

「ツーバイ」や「バルーン」等の建築はライトフレームとカテゴライズされます。

※バルーンフレームとはプラットホーム工法の原型です。

③の御質問に重なるかと思われますが そんな気候に併せて地域ごとに

微妙に違いはあれど 何処に行っても確認できる工法と言えるでしょう。

ただし北米に限らず北欧も含め 湿度の推移が日本とは異なりますので

良く有りがちな安易な北米・北欧信仰はマズイと思います。

さて前置きはこの位で^^

まずは①建築中における降雨の影響 です。

仰る通り日本では木軸構造で 建て方~数日で屋根を掛けますね。

一方アメリカでは 現場で床~壁を組んでいく事が通常で

屋根が上がるまで1ヶ月~数ヶ月なんてのはザラです(笑

自分で建ててて 1年放りっぱーなんてのも目にします はは。

そこで気になるのが面材の強度。

フレームに関してはKDを使う事が当たり前なので

さほど問題にはなりませんが 日本で面材は「ベニア」の意識が強く

不安になると思います。

ちなみに「ベニア」とは1プライの単板を指しますので

合板の事を ベニアと称するのは間違いなんですけどね(笑

最近では日本の合板にも「特類」とか「1類」なんてスタンプを

見るようになりました。

これ簡単に言うと「耐水強度」なんですね。

15年とか前には 日本にこの規格が無く

現在日本で言う「特類」の構造用合板は もっぱら相互認証として

アメリカから輸入してくるしかありませんでした。

そしてアメリカとの相互認証を取った「特類」とは3ヶ月の防水って事でして

単純に3ヶ月 水に付けていても乾けば元の強度が保たれると言う性能です。

普通に考えて 3ヶ月雨が降り続ける事はありませんよね(笑

そんな意味で通常の管理であれば殆ど問題ないと言えます。

現在 大手の「型式認定」として構造用合板とは呼べない様な面材も

構造認定されている様ですが かなり不思議な話と言えます。

ただいくら大丈夫とは言え そりゃ濡れないに越した事はありませんので

弊社では 複雑な屋根形状で無い限り通常1~2日で屋根を仕舞ってますよv

また正確な工事をしたとして 自然現象より怖いのが「結露」です。

温暖な地域でも 一冬暖房して一冬中結露を繰り返していたら

いくら耐水面材と言えども ダメになってしまいます。

もちろん躯体もですね。

断熱材がアレなら・・なんてミラクルは有り得ませんw

それが今の日本建築を低寿命にした大きな一因とも言えます。

これらは②気密と断熱と耐久性にも続きますが

長くなってしまったので続きは次回投稿にて はは。

少し言葉足らずで申し訳ありませんが さらっと大枠はこんな感じです。

富士山さん こんなんで御返答になってますでしょうか(汗

次回のヒントは「気流」です^^

2009年06月30日

涼しく住まう手法 2

日射熱の遮断は開口部の外側で ←が基本。

例えばスペイン等に見られる

「トルドス」と呼ばれる布地の天幕。

野外での活動がメインになる温暖な地方では

公共の部分に日除けが作られ そこで活動する。

John.Taylor:CommonsenseArchitectureより

高さを換え 幾重に重なった日除けがポイント。

それは影を作るだけで無く 風を呼び 風を作り出す。

同じく地中海を挟んだギリシャで見られる天幕。

棒で支えただけの簡単な作りは今でも見られる。

この様な野外で日中 人々は集い仕事をし語らう。

また向こうには「シエスタ」と言う「お昼寝タイム」が今でもあり

お店や官公庁なども昼休みとなったりする。

そんなこんなで能力が落ちる暑い昼間は こんな所で昼寝したり。

「シエスタ」・・良い制度です^^

実際 生産性も上がるかも(笑

例えばスペイン等に見られる

「トルドス」と呼ばれる布地の天幕。

野外での活動がメインになる温暖な地方では

公共の部分に日除けが作られ そこで活動する。

John.Taylor:CommonsenseArchitectureより

高さを換え 幾重に重なった日除けがポイント。

それは影を作るだけで無く 風を呼び 風を作り出す。

同じく地中海を挟んだギリシャで見られる天幕。

棒で支えただけの簡単な作りは今でも見られる。

この様な野外で日中 人々は集い仕事をし語らう。

また向こうには「シエスタ」と言う「お昼寝タイム」が今でもあり

お店や官公庁なども昼休みとなったりする。

そんなこんなで能力が落ちる暑い昼間は こんな所で昼寝したり。

「シエスタ」・・良い制度です^^

実際 生産性も上がるかも(笑

2009年06月24日

涼しく住まう手法

アメリカでも北東部 ニューイングランド地方を旅すると

よく家の前に一対に育てられるシンボリックツリーを目にする。

最初はイギリス仕込みの「シンメトリー」に拘るが故くらいに

思っていたのだが 真意は夏にあったりする。

「南側に向かい一対に」その家を守る様に誇っている樹木は

日射角度の低い朝日や西日から家に木陰を作ると言う

大切な意味があるらしい。

そして日射角度の高い昼間は「庇」や「シャッター」

ブリック積み故の「彫りの深い開口部」が日陰を作る。

またアメリカ住宅を飾る庭と言えば的な「芝生」は

地面からの照り返しを和らげてくれる。

家を覆う様な大きな落葉樹を 一対で持てるほど

日本の宅地事情は宜しくは無いけれど(笑

思想的には使える手なのよねって。

よく家の前に一対に育てられるシンボリックツリーを目にする。

最初はイギリス仕込みの「シンメトリー」に拘るが故くらいに

思っていたのだが 真意は夏にあったりする。

「南側に向かい一対に」その家を守る様に誇っている樹木は

日射角度の低い朝日や西日から家に木陰を作ると言う

大切な意味があるらしい。

そして日射角度の高い昼間は「庇」や「シャッター」

ブリック積み故の「彫りの深い開口部」が日陰を作る。

またアメリカ住宅を飾る庭と言えば的な「芝生」は

地面からの照り返しを和らげてくれる。

家を覆う様な大きな落葉樹を 一対で持てるほど

日本の宅地事情は宜しくは無いけれど(笑

思想的には使える手なのよねって。

2009年06月15日

「フラット50」てアンタ・・

旧住宅金融公庫から生まれ変わった

住宅金融支援機構の目玉「フラット35」

http://www.jhf.go.jp

最長35年間 返済金利が変わらない事で

景気に左右されない確実な将来設計が可能な事や

100%融資や諸費用の軽減などメリットも多く

お勧めする「住宅ローン」のひとつでもあります。

そんな中今回 6月4日から「フラット50」が新登場。

なんと50年間金利を固定し 内容的にはこれまでの

「フラット35」の要件に併せ 「長期優良住宅」の要件が

必要な事や 44歳未満の方までが使用可能と言った辺。

ほぅ。

・・で どーなのよ。

はぃでわその辺まるめて御説明 簡単に返済試算など。

※返済額等は万単位で切り上げています。

【 2000万円借り入れしたとしての返済額 】

ボーナス払い無し毎月返済のみ・元利金等返済にて

■ フラット50の場合

大体 3.51~3.86%の金利

岐阜県で取り扱い可能な銀行系の金利より 3.76%と設定。

①→毎月返済額 月/7.4万円 総返済額 4,440万円

■ フラット35の場合

大体 2.99~3.96%の金利

地元銀行で一番多い金利にて 3.24%を設定。

②→毎月返済額 月/8万円 総返済額 3,347万円

・・うーん。

あかん フラット50は「長期優良住宅」認定だった。

と言う訳で フラット35も「優良住宅優遇金利」にて

■ フラット35Sの場合

優良住宅優遇金利として 上記より 2.95%と設定。

③→毎月返済額 月/7.7万円 総支払額3,281万円

・・うぅーん。

同じ金額借りて50年返済※①と 35年返済※③で

月の支払額 3千円しか変わらんやんけっ(-_-;)

しかも「50」選ぶと 15年も返済年月増えるし(-_-;)

普通に断熱強化してあげれば それくらいの差額

簡単に埋める事くらい可能。

借り入れ限度額は多少上がるとは言え

そこまでして借りちゃイケません。

誰か こんなもん借りるのか(-_-;)

誰の為のシステムなんだろぅとシバシ・・。

こんなんが今の景気対策の一環でもあります。

あぁあと「3大疾病保険付」なんちゅーのもありましたな。

じっさぃ 何だカンダこれGO!出したの日本国の官僚さん。

どすか 思考レベルと行方わかったでしょ(汗

とりあえず・・住宅ローンは大切な保険に成り得ます。

※一般生命保険より 極有利な保険です。

また貴方に合うローンが 皆に合うとも限りません。

もちろん住宅の性能が ランニングコストに直結する事は否めません。

ご・・ご相談承っております・・はむぅ^^

住宅金融支援機構の目玉「フラット35」

http://www.jhf.go.jp

最長35年間 返済金利が変わらない事で

景気に左右されない確実な将来設計が可能な事や

100%融資や諸費用の軽減などメリットも多く

お勧めする「住宅ローン」のひとつでもあります。

そんな中今回 6月4日から「フラット50」が新登場。

なんと50年間金利を固定し 内容的にはこれまでの

「フラット35」の要件に併せ 「長期優良住宅」の要件が

必要な事や 44歳未満の方までが使用可能と言った辺。

ほぅ。

・・で どーなのよ。

はぃでわその辺まるめて御説明 簡単に返済試算など。

※返済額等は万単位で切り上げています。

【 2000万円借り入れしたとしての返済額 】

ボーナス払い無し毎月返済のみ・元利金等返済にて

■ フラット50の場合

大体 3.51~3.86%の金利

岐阜県で取り扱い可能な銀行系の金利より 3.76%と設定。

①→毎月返済額 月/7.4万円 総返済額 4,440万円

■ フラット35の場合

大体 2.99~3.96%の金利

地元銀行で一番多い金利にて 3.24%を設定。

②→毎月返済額 月/8万円 総返済額 3,347万円

・・うーん。

あかん フラット50は「長期優良住宅」認定だった。

と言う訳で フラット35も「優良住宅優遇金利」にて

■ フラット35Sの場合

優良住宅優遇金利として 上記より 2.95%と設定。

③→毎月返済額 月/7.7万円 総支払額3,281万円

・・うぅーん。

同じ金額借りて50年返済※①と 35年返済※③で

月の支払額 3千円しか変わらんやんけっ(-_-;)

しかも「50」選ぶと 15年も返済年月増えるし(-_-;)

普通に断熱強化してあげれば それくらいの差額

簡単に埋める事くらい可能。

借り入れ限度額は多少上がるとは言え

そこまでして借りちゃイケません。

誰か こんなもん借りるのか(-_-;)

誰の為のシステムなんだろぅとシバシ・・。

こんなんが今の景気対策の一環でもあります。

あぁあと「3大疾病保険付」なんちゅーのもありましたな。

じっさぃ 何だカンダこれGO!出したの日本国の官僚さん。

どすか 思考レベルと行方わかったでしょ(汗

とりあえず・・住宅ローンは大切な保険に成り得ます。

※一般生命保険より 極有利な保険です。

また貴方に合うローンが 皆に合うとも限りません。

もちろん住宅の性能が ランニングコストに直結する事は否めません。

ご・・ご相談承っております・・はむぅ^^

2009年05月21日

メンテナンスで

18年前 担当させて頂いた邸宅 。

未だお声を掛けて頂けるのは

嬉しぃ限りです ,,orz

左は階段廻りの図。

オーク無垢のフローロングとか

ステアシステムとか

築18年経ってなお と言うより

経年が更に美しさを際立たせています。

やはり「使い捨て分文化」からは

早々に脱却しなくてわ。

もちろん知らず知らずも含めて。

例えば唐突に 一万円の座椅子買って2年無い寿命より

三万円の座椅子で 10年の寿命の方が結局安くつくって事ですね。

「高けりゃ良い」なんて おバカな思想は有り得ませんが

昔うちで使ってた安い座椅子 すぐ壊れてたなぅ。

モノを見る目や選択の基準って ライフサイクルタイムも絡め

経済的な視点で考える事も大切な事かなって。

2009年05月12日

木は生きている

木は製材し乾燥すると変形します。

顕著に見て取れるのが柾目で挽いた製材など

特に木表側への反り。

「木は生きているから」

そんな話を聞いた事ありませんか。

・・・残念ながら そんなオカルトは存在しません。

木は切られた時点で その生命活動を終えています。

「赤みの方が(芯に近い方)強くて 外側を引っ張るから」

・・・ごくろーさま 併せてさようなら。

正しくは円筒形である木の中と外の「伸縮幅」が違うから。

簡単にイメージすると 木は鉛直方向から見て丸いですよね。

材料として 同じ分だけ伸縮しても 円周に対し芯に近い方が

外側より外周が短くなる訳です。

「伸縮率」が違うと言っても良いかもです。

結果的には こゆ事になります。

外周に近づく程 その収縮率が大きくなるってカラクリ。

それだけの話^^

日本は高温多湿だからなんて トンでもな話を聞いた事ありますが

実際 同じ日本でも地域性や時期によって多少異なるとは言え

これ USAのFraming Bild Book からの抜粋です。

和訳すると丸太から木取りする場合 芯に近い方をビーム(梁等横材)に使い

スタッド(柱等鉛直材)に使う幅の小さい材料は外側で小割しましょうと。

また 芯から離れた所で芯方向とは垂直に大きく取ろうとすると

Cupと言う現象(反り)が起こるので その辺はボード(面材)にすべしって図です。

万国共通の特性なんですよね(笑

その辺りイメージだけで無く 木の特性を良く知って使わないと

無垢の木は単なる厄介モノに成りかねません。

昨今の自然素材ブームの弊害として 変なムーブメントに

ならなきゃ良いなってのが 正直なトコロ。

木は生きてますか?そんな質問だけでも業者の知識が解るかもです(笑

顕著に見て取れるのが柾目で挽いた製材など

特に木表側への反り。

「木は生きているから」

そんな話を聞いた事ありませんか。

・・・残念ながら そんなオカルトは存在しません。

木は切られた時点で その生命活動を終えています。

「赤みの方が(芯に近い方)強くて 外側を引っ張るから」

・・・ごくろーさま 併せてさようなら。

正しくは円筒形である木の中と外の「伸縮幅」が違うから。

簡単にイメージすると 木は鉛直方向から見て丸いですよね。

材料として 同じ分だけ伸縮しても 円周に対し芯に近い方が

外側より外周が短くなる訳です。

「伸縮率」が違うと言っても良いかもです。

結果的には こゆ事になります。

外周に近づく程 その収縮率が大きくなるってカラクリ。

それだけの話^^

日本は高温多湿だからなんて トンでもな話を聞いた事ありますが

実際 同じ日本でも地域性や時期によって多少異なるとは言え

これ USAのFraming Bild Book からの抜粋です。

和訳すると丸太から木取りする場合 芯に近い方をビーム(梁等横材)に使い

スタッド(柱等鉛直材)に使う幅の小さい材料は外側で小割しましょうと。

また 芯から離れた所で芯方向とは垂直に大きく取ろうとすると

Cupと言う現象(反り)が起こるので その辺はボード(面材)にすべしって図です。

万国共通の特性なんですよね(笑

その辺りイメージだけで無く 木の特性を良く知って使わないと

無垢の木は単なる厄介モノに成りかねません。

昨今の自然素材ブームの弊害として 変なムーブメントに

ならなきゃ良いなってのが 正直なトコロ。

木は生きてますか?そんな質問だけでも業者の知識が解るかもです(笑

2009年03月16日

開口部の苦難

窓の話3です。

窓の話2はこちら。

窓やドア(開口部)は 採光と遮光と言う

相反する機能が求められます。

そして 採光を取りつつ 室内の熱を逃がさない。

それでいて 外気の影響を受けにくくすると言う両極の性能も

求められ なおかつ防犯と言う 外部との遮断も必要になります。

全面ガラス貼りの四角い建物を見れば

いかにも その音熱環境の脆弱さが解るでしょう。

ただし それら弊害は開口部単体に求めるのでは無く

庇や構造等々複合要因で 回避出来る事も確か。

画一的な思考は 控えたいモノです。

さて 採光や開放と言えば 大きな窓を連想しますよね。

窓は外と中を繋ぎ そして住まう方に安らぎを提供する

ひとつの手段でもあります。

例えば こんな感じで住空間に 外で無く

中で無い空間を持つ事も ひとつの手法。

そんな空間を ちゃんと飾ってあげれば

締め切った窓だって ピクチャー(絵画)に変身。

ここ飛騨も ようやく春めいて来ました。

これからの季節 窓を開けきって新鮮な空気を

家いっぱいに 取り込むのも素敵な時間ですね。

もちろん しっかりと計画してあげれば

外部が無風に近い状態でも

ちゃんと風を作り出してあげる事だって出来ます^^

ただし・・黄砂ライダー他(笑

窓の話2はこちら。

窓やドア(開口部)は 採光と遮光と言う

相反する機能が求められます。

そして 採光を取りつつ 室内の熱を逃がさない。

それでいて 外気の影響を受けにくくすると言う両極の性能も

求められ なおかつ防犯と言う 外部との遮断も必要になります。

全面ガラス貼りの四角い建物を見れば

いかにも その音熱環境の脆弱さが解るでしょう。

ただし それら弊害は開口部単体に求めるのでは無く

庇や構造等々複合要因で 回避出来る事も確か。

画一的な思考は 控えたいモノです。

さて 採光や開放と言えば 大きな窓を連想しますよね。

窓は外と中を繋ぎ そして住まう方に安らぎを提供する

ひとつの手段でもあります。

例えば こんな感じで住空間に 外で無く

中で無い空間を持つ事も ひとつの手法。

そんな空間を ちゃんと飾ってあげれば

締め切った窓だって ピクチャー(絵画)に変身。

ここ飛騨も ようやく春めいて来ました。

これからの季節 窓を開けきって新鮮な空気を

家いっぱいに 取り込むのも素敵な時間ですね。

もちろん しっかりと計画してあげれば

外部が無風に近い状態でも

ちゃんと風を作り出してあげる事だって出来ます^^

ただし・・黄砂ライダー他(笑

2009年02月13日

暖房と冷房と省エネ

ドイツに 運輸・建設省が二酸化炭素排出削減を

広報するために設置した宣伝用の柱がお目見え【 時事通信 】

ニット帽でウォームビズ(笑

環境問題への意識高揚を狙ったとの事。

効果の程は置いといて・・

ネタ的にはシャレの効いた演出である^^

と言いつつ ドイツにおける建物断熱基準は日本より高い。

ここ飛騨高山(Ⅱ地域)の建物断熱基準は

最低限 ドイツ基準くらいには持っていきたい所。

そんなこんなで ドイツの建物を賞賛する声も高いが

個人的には 思想そのままの導入は厳しいのではと。

暖房デグリーデー的に見れば ※1

ベルリンと飛騨高山は 大差無いとは言えるが

海流や緯度の違いで 冷房デグリーデーが全く異なる。

また 日照時間や近隣環境・湿度などでも 室内温度環境が

左右される事は容易に想像できるかと思われ。

ご存知の通り 日本は海に囲まれ南北に長い。

逆説的に見れば その辺の定義をしっかり落とし込めば

快適な居住環境は簡単に作れると言う事。

言葉だけの画一的な【 省エネ住宅 】は存在しない。 あはは。

せっかくの注文住宅。正しい性能を注文したいモノです^^

※1

暖房デグリーデー(D18-18)とは その場所の寒冷度合いを表す値。

外気温が18℃以下になった日に 室内を18℃に暖房した場合の

外気温と室内温度(18℃)との差を1年間にわたり合計した数字。

広報するために設置した宣伝用の柱がお目見え【 時事通信 】

ニット帽でウォームビズ(笑

環境問題への意識高揚を狙ったとの事。

効果の程は置いといて・・

ネタ的にはシャレの効いた演出である^^

と言いつつ ドイツにおける建物断熱基準は日本より高い。

ここ飛騨高山(Ⅱ地域)の建物断熱基準は

最低限 ドイツ基準くらいには持っていきたい所。

そんなこんなで ドイツの建物を賞賛する声も高いが

個人的には 思想そのままの導入は厳しいのではと。

暖房デグリーデー的に見れば ※1

ベルリンと飛騨高山は 大差無いとは言えるが

海流や緯度の違いで 冷房デグリーデーが全く異なる。

また 日照時間や近隣環境・湿度などでも 室内温度環境が

左右される事は容易に想像できるかと思われ。

ご存知の通り 日本は海に囲まれ南北に長い。

逆説的に見れば その辺の定義をしっかり落とし込めば

快適な居住環境は簡単に作れると言う事。

言葉だけの画一的な【 省エネ住宅 】は存在しない。 あはは。

せっかくの注文住宅。正しい性能を注文したいモノです^^

※1

暖房デグリーデー(D18-18)とは その場所の寒冷度合いを表す値。

外気温が18℃以下になった日に 室内を18℃に暖房した場合の

外気温と室内温度(18℃)との差を1年間にわたり合計した数字。

2009年02月09日

薄型TVの居場所

電化製品は年々小さくなっていく。

そんな定説は脆くも崩れてしまった(笑

冷蔵庫も以前の主流より幅が広く省エネに。

建売買われた方とか 冷蔵庫換えれないのでは^^

電子レンジも某ヘルシオの登場で一気に大型化。

洗濯機に至っては 斜めドラムとかチョイスすると

普通に背が高くなっています(笑

その例に漏れず 以前はTVの置き場所って

よほど大きな部屋ぢゃ無い限り 部屋の隅っこで

ナナメ向けて置くのが省スペースでした。

電化製品嫌い!って方は わざわざ

メディアセンターとか創って 扉で隠したモノです。はい。

それが 薄型TVの復旧でイッペン。

TVが壁の真ん中でも全然問題無い事に。

最近では壁掛けモニタとかも 珍しく無くなりました。

そんなこんなで TVの居場所。

例えば ダイニングとリビングの間に。

って訳で O様邸の例

他の壁には 景色を楽しむ為の大きな開口部があって

どーにも そちらに電化製品を置きたくありませんでした。

そこであえてダイニングをスキップさせて壁を作り(意図は他にアリですが)

その段差スペースを刳り貫いて AV機器のセット場所にとか。

TVは薄型になっても DVD等まだ以前のままですからね^^

そして

例えば 薄型っても その厚みが気にいらん!って事なら(笑

壁の厚みを利用して ツライチにTVを収めたり。

ドライウォールとも馴染んで いー感じでしょ。

A様 カーテン取りつけ後の画像ありませんでした・・すません(涙

ちゃんと 下にAV機器の居場所もありますね。

見せたく無ぃ配線は 壁の裏です。

とりあえず

ある程度は未来を予想して向かう必要があるって事で

プランニング思考は 流動的にって話ですね。

もちろん冷暖房機器等 住宅設備云々などは特に

寿命が10年程度なのに対し 性能は日進月歩ですから

その時が来たら簡単に交換出来るよう想定しておく事は 言うまでもありません。

そんな定説は脆くも崩れてしまった(笑

冷蔵庫も以前の主流より幅が広く省エネに。

建売買われた方とか 冷蔵庫換えれないのでは^^

電子レンジも某ヘルシオの登場で一気に大型化。

洗濯機に至っては 斜めドラムとかチョイスすると

普通に背が高くなっています(笑

その例に漏れず 以前はTVの置き場所って

よほど大きな部屋ぢゃ無い限り 部屋の隅っこで

ナナメ向けて置くのが省スペースでした。

電化製品嫌い!って方は わざわざ

メディアセンターとか創って 扉で隠したモノです。はい。

それが 薄型TVの復旧でイッペン。

TVが壁の真ん中でも全然問題無い事に。

最近では壁掛けモニタとかも 珍しく無くなりました。

そんなこんなで TVの居場所。

例えば ダイニングとリビングの間に。

って訳で O様邸の例

他の壁には 景色を楽しむ為の大きな開口部があって

どーにも そちらに電化製品を置きたくありませんでした。

そこであえてダイニングをスキップさせて壁を作り(意図は他にアリですが)

その段差スペースを刳り貫いて AV機器のセット場所にとか。

TVは薄型になっても DVD等まだ以前のままですからね^^

そして

例えば 薄型っても その厚みが気にいらん!って事なら(笑

壁の厚みを利用して ツライチにTVを収めたり。

ドライウォールとも馴染んで いー感じでしょ。

A様 カーテン取りつけ後の画像ありませんでした・・すません(涙

ちゃんと 下にAV機器の居場所もありますね。

見せたく無ぃ配線は 壁の裏です。

とりあえず

ある程度は未来を予想して向かう必要があるって事で

プランニング思考は 流動的にって話ですね。

もちろん冷暖房機器等 住宅設備云々などは特に

寿命が10年程度なのに対し 性能は日進月歩ですから

その時が来たら簡単に交換出来るよう想定しておく事は 言うまでもありません。

2009年01月20日

不思議な雪解け

画像でしょ^^ by屋根でし。

現在建築中のT様邸。

※画像は降雪の中なので見づらいすね^^

棟(屋根のテッペン)での融雪は 建築途中とは言え

棟換気してるから 当たり前なんだけど 何故か

切妻(屋根の端)周辺の雪が 異常に解けています。

答えは簡単。

その部分は断熱施工前だったからです。

※こちらの現場はプラットフォームコンストラクションに習い

ゲーブル施工としています。

画像では左右逆ですが 断熱施工が施されていない部分の

屋根の雪が溶けている事が解りますね。

桁の辺で光っているのは先貼りべパーバリア。

大切な技術です。

テクニカルな部分はスルーしますが

Ⅱ地域(高山)にて 省エネ等級最高ランク

【等級4】の屋根仕様に求められるのは 熱抵抗値(R)=4m2・K/W

※この数字を満たす事はフラット35にて 優良住宅支援制度を受ける条件のひとつです。

※断熱材は 見せ掛けの素材云々の前に数字で選びましょう。

それに対し この画像の邸宅仕様では

断熱材のみの性能で 屋根R=6.57m2・K/Wを誇示します。

※熱抵抗値は数字が大きい方が有利となります。

※良く目にする袋入りグラスウール50mm厚のR値は 約1m2・K/W程度です。

また木材の熱橋軽減や通気層にて

正しいコールドルーフの出来上がりと v

その恩恵として室内温度の安定はもちろん

ツララ等の弊害も最小限に抑える事ができます。

関連一言 【 怖いぞ!すが漏れのしくみ 】

なんて言いつつ 雪なんて2度もあれば溶けます。

断熱途中とは言え 日射取得や地熱(床未施工)にて

断熱未施工部分は十分 融雪温度を満たしていた訳です。

屋根の雪が溶けていると言う事は それだけ

室内温度が奪われていると言う事です。

もったいないですね。

イメージでは無い 正しい断熱。

もちろん 一番にコスト対比は考えなくてはイケませんが

長期に住宅を考えた場合には 不可欠に大切なカテゴリーですよ。

現在建築中のT様邸。

※画像は降雪の中なので見づらいすね^^

棟(屋根のテッペン)での融雪は 建築途中とは言え

棟換気してるから 当たり前なんだけど 何故か

切妻(屋根の端)周辺の雪が 異常に解けています。

答えは簡単。

その部分は断熱施工前だったからです。

※こちらの現場はプラットフォームコンストラクションに習い

ゲーブル施工としています。

画像では左右逆ですが 断熱施工が施されていない部分の

屋根の雪が溶けている事が解りますね。

桁の辺で光っているのは先貼りべパーバリア。

大切な技術です。

テクニカルな部分はスルーしますが

Ⅱ地域(高山)にて 省エネ等級最高ランク

【等級4】の屋根仕様に求められるのは 熱抵抗値(R)=4m2・K/W

※この数字を満たす事はフラット35にて 優良住宅支援制度を受ける条件のひとつです。

※断熱材は 見せ掛けの素材云々の前に数字で選びましょう。

それに対し この画像の邸宅仕様では

断熱材のみの性能で 屋根R=6.57m2・K/Wを誇示します。

※熱抵抗値は数字が大きい方が有利となります。

※良く目にする袋入りグラスウール50mm厚のR値は 約1m2・K/W程度です。

また木材の熱橋軽減や通気層にて

正しいコールドルーフの出来上がりと v

その恩恵として室内温度の安定はもちろん

ツララ等の弊害も最小限に抑える事ができます。

関連一言 【 怖いぞ!すが漏れのしくみ 】

なんて言いつつ 雪なんて2度もあれば溶けます。

断熱途中とは言え 日射取得や地熱(床未施工)にて

断熱未施工部分は十分 融雪温度を満たしていた訳です。

屋根の雪が溶けていると言う事は それだけ

室内温度が奪われていると言う事です。

もったいないですね。

イメージでは無い 正しい断熱。

もちろん 一番にコスト対比は考えなくてはイケませんが

長期に住宅を考えた場合には 不可欠に大切なカテゴリーですよ。

2008年12月26日

住宅省エネ基準改正

先日 国交省から発表された

住宅省エネ基準と 住宅性能表示制度評価方法基準の改正案。

■ 住宅省エネ基準の「建築主の判断基準」と「設計・施工の指針」の改正案

■ 品確法に基づく「住宅性能表示制度評価方法基準」の改正案

■ 建売住宅業者対象の「住宅事業建築主の判断の基準案」の新設

~の3つではあるが 非常に解りにくい。

いくつか疑問は残るけど その中でも住宅省エネ基準に一考。

ここ高山もそうだが Ⅱ地域の次世代基準がQ値=1.4W/K・m2

にまで引き上げられた事は評価できる。(以前は Q=1.9W/K・m2)

ただ 高効率設備ばかりを重要視した感が溢れ

何故か気密性能基準が無くなってしまっているのだ。

設備の寿命ってどれだけあると思っているのだろうか。

そして 室内空気質の安定や 断熱材本来の性能を発揮させるためには

壁内結露を防ぐ防湿・気密層の施工や気流止めが欠かせないハズ。

住宅の気密性能と室内温度について

大手プレハブでは 一定以上の気密性能を維持する事は不可能だからとか

パッシブを自称する外断熱とか自然派?に基準を併せたのかと思ったが

どーも基準義務化による その後欠陥住宅騒ぎなど起きた際に

責任を問われない様したと言うのが本音の様だ。

うーん。

全体の底上げを狙ったのだろうが 気密を曖昧にする事によって

目に見える欠陥の危険性が増す事は想定しても 目をつぶったと言う事か。

いずれにしても 建物の気密化はやらなくて良いと言う事では無く

正しく行われなければ 確実に住宅の寿命やアレルギー・寒さとなって

住まう方を不幸にしてしまう。

その辺りは施工業者として どこまで責任を持つかと言う話に

なりそうだが 基準以外にも目を配らせる事が必要な事には違いない。

別に改正案を軽視するつもりは無く もちろん基準は守らなければイケないが

その上で それ以上を求めるかどうかは施工者次第と。

もちろん任意ではあるが。

その他の改正案については追々^^

さて。

住宅省エネ基準と 住宅性能表示制度評価方法基準の改正案。

■ 住宅省エネ基準の「建築主の判断基準」と「設計・施工の指針」の改正案

■ 品確法に基づく「住宅性能表示制度評価方法基準」の改正案

■ 建売住宅業者対象の「住宅事業建築主の判断の基準案」の新設

~の3つではあるが 非常に解りにくい。

いくつか疑問は残るけど その中でも住宅省エネ基準に一考。

ここ高山もそうだが Ⅱ地域の次世代基準がQ値=1.4W/K・m2

にまで引き上げられた事は評価できる。(以前は Q=1.9W/K・m2)

ただ 高効率設備ばかりを重要視した感が溢れ

何故か気密性能基準が無くなってしまっているのだ。

設備の寿命ってどれだけあると思っているのだろうか。

そして 室内空気質の安定や 断熱材本来の性能を発揮させるためには

壁内結露を防ぐ防湿・気密層の施工や気流止めが欠かせないハズ。

住宅の気密性能と室内温度について

大手プレハブでは 一定以上の気密性能を維持する事は不可能だからとか

パッシブを自称する外断熱とか自然派?に基準を併せたのかと思ったが

どーも基準義務化による その後欠陥住宅騒ぎなど起きた際に

責任を問われない様したと言うのが本音の様だ。

うーん。

全体の底上げを狙ったのだろうが 気密を曖昧にする事によって

目に見える欠陥の危険性が増す事は想定しても 目をつぶったと言う事か。

いずれにしても 建物の気密化はやらなくて良いと言う事では無く

正しく行われなければ 確実に住宅の寿命やアレルギー・寒さとなって

住まう方を不幸にしてしまう。

その辺りは施工業者として どこまで責任を持つかと言う話に

なりそうだが 基準以外にも目を配らせる事が必要な事には違いない。

別に改正案を軽視するつもりは無く もちろん基準は守らなければイケないが

その上で それ以上を求めるかどうかは施工者次第と。

もちろん任意ではあるが。

その他の改正案については追々^^

さて。

2008年07月31日

LOHASと住まい

アメリカの住宅事情と言えば 大規模開発による

道路整備や女性復権・豊富な大地・資金を背景に

『 より大きく 』 『 より豪華に 』 と言うイメージが強く

果てはディズニーランドかと思う様な(失礼・笑)

住宅群も見られたが ここ十年ちょっと変わって来ている。

書店には19世紀・あるいは1920年代と言った頃の

住宅プラン集のリプリントが並び ColonialStyleの様な

伝統的でシンプルな様式のリバイバルも盛んに行われているのだ。

もちろん 以前より伝統的な様式のリバイバルは

ステイタスだったのだが 最近はその意味合いに

ちょっとだけ違ったスタンスが見られる。

アメリカの都市では州により

住宅地はそれぞれ開発された頃のデザインを

街並みの基調として重視することが多く

建築協定などとして定められている事が多い。

それも相まってか 以前の住宅開発規模から見ると

コンパクトな50坪以下のボリュームで

バスルームも一軒につき一箇所と言うモノも増えていたりする。

これは以前まで無かった購買動向。

『 より広く・より豪華に 』 という住宅開発の流れが

『 環境にやさしい街づくり 』 と言う社会的要請を求め

また市民もそれに同調していると言えるのかも知れない。

その中で いかにチープに見せず気負わない

その中で いかにチープに見せず気負わない

シンプルさや 美の追求と言うのは

リモデルのひとつの方向性として勉強になる。

右の画像はWA州Seattlesのタウンハウス

(日本で言う町屋)

「古い」と言うことでも結構人気があり

若い人を引き付けるので きちんとメンテナンスをすれば

地域が「危険な場所」になることを防ぐ核にもなっていると言う。

犯罪が身近になって来た日本でも その辺り考えても良い時期だろう。

また古い住宅地では「その頃の街並」が

また古い住宅地では「その頃の街並」が

ルールになっていて

建替も地域のルールにしたがって行われる。

郊外の古い小さな家は 今でも可愛らしく人気があったり。

弊社HPコラム 2006年リリースより転載

うーん 小さいことは良いことだ。

最近は特に今の原油高も後押しして デカいの大好きアメリカ人ですら

【大きい】【豪華】が豊かさの象徴から離れて来た様にも感じる。

それはそれで良い事なのかも とか。

例えば同じ性能のエンジンなら 軽い車体の方が燃費が良い。

ただ住宅は車の様に単純では無く 色々な要因で左右されるけど

広義で言えば 各部屋での冷暖房よりも全館での温度管理の方が有利。

そして断熱性能が同じなら 外壁の面積は小さい方が燃費が良くなる。

大きな視野で言えば そろそろ北欧や北米の様に

まずは恒久性のある駆体や 小手先で無い普遍的なデザイン~

そして100年先まで能力が低下しない断熱。

熱損失が大きい窓には しっかりとお金を掛ける。

それに対しキッチンや機器等 後々交換が必要なモノはそこそこ程度で。

寿命が来た時に その頃それなりの性能のモノに替える。

そんな感じの思想が主流になるべきなんだろうと思う。

何も 頑張って太陽光を乗せたり 無理して

能力も未知数なエコ機器を導入する必要は無い。

もちろん 流行の商品とかも。

その辺りは施工者からのインフーム・ド・チョイスが

求められるのだろう。

道路整備や女性復権・豊富な大地・資金を背景に

『 より大きく 』 『 より豪華に 』 と言うイメージが強く

果てはディズニーランドかと思う様な(失礼・笑)

住宅群も見られたが ここ十年ちょっと変わって来ている。

書店には19世紀・あるいは1920年代と言った頃の

住宅プラン集のリプリントが並び ColonialStyleの様な

伝統的でシンプルな様式のリバイバルも盛んに行われているのだ。

もちろん 以前より伝統的な様式のリバイバルは

ステイタスだったのだが 最近はその意味合いに

ちょっとだけ違ったスタンスが見られる。

アメリカの都市では州により

住宅地はそれぞれ開発された頃のデザインを

街並みの基調として重視することが多く

建築協定などとして定められている事が多い。

それも相まってか 以前の住宅開発規模から見ると

コンパクトな50坪以下のボリュームで

バスルームも一軒につき一箇所と言うモノも増えていたりする。

これは以前まで無かった購買動向。

『 より広く・より豪華に 』 という住宅開発の流れが

『 環境にやさしい街づくり 』 と言う社会的要請を求め

また市民もそれに同調していると言えるのかも知れない。

その中で いかにチープに見せず気負わない

その中で いかにチープに見せず気負わないシンプルさや 美の追求と言うのは

リモデルのひとつの方向性として勉強になる。

右の画像はWA州Seattlesのタウンハウス

(日本で言う町屋)

「古い」と言うことでも結構人気があり

若い人を引き付けるので きちんとメンテナンスをすれば

地域が「危険な場所」になることを防ぐ核にもなっていると言う。

犯罪が身近になって来た日本でも その辺り考えても良い時期だろう。

また古い住宅地では「その頃の街並」が

また古い住宅地では「その頃の街並」がルールになっていて

建替も地域のルールにしたがって行われる。

郊外の古い小さな家は 今でも可愛らしく人気があったり。

弊社HPコラム 2006年リリースより転載

うーん 小さいことは良いことだ。

最近は特に今の原油高も後押しして デカいの大好きアメリカ人ですら

【大きい】【豪華】が豊かさの象徴から離れて来た様にも感じる。

それはそれで良い事なのかも とか。

例えば同じ性能のエンジンなら 軽い車体の方が燃費が良い。

ただ住宅は車の様に単純では無く 色々な要因で左右されるけど

広義で言えば 各部屋での冷暖房よりも全館での温度管理の方が有利。

そして断熱性能が同じなら 外壁の面積は小さい方が燃費が良くなる。

大きな視野で言えば そろそろ北欧や北米の様に

まずは恒久性のある駆体や 小手先で無い普遍的なデザイン~

そして100年先まで能力が低下しない断熱。

熱損失が大きい窓には しっかりとお金を掛ける。

それに対しキッチンや機器等 後々交換が必要なモノはそこそこ程度で。

寿命が来た時に その頃それなりの性能のモノに替える。

そんな感じの思想が主流になるべきなんだろうと思う。

何も 頑張って太陽光を乗せたり 無理して

能力も未知数なエコ機器を導入する必要は無い。

もちろん 流行の商品とかも。

その辺りは施工者からのインフーム・ド・チョイスが

求められるのだろう。

2008年07月12日

消費税ってデカイよね

消費税 にわかに増税の話も本格化してきましたが

現行の5%でも 確かに小さな数字ではありませんね。

例えば 家を建てましょうって時

2000万円の住宅で100万円。

3000万円の住宅で150万円。

100万円予算が増えたら 結構な事が出来ます。

と言いつつ 住宅に消費税?住宅は消耗品?

不動産取得税や固定資産税も払わなければイケナイのに。

ちなみに 土地には消費税は掛かりません。

不動産だから。

家を建てると 印紙税に始まり 都市計画税に不動産取得税

そして 固定資産税が もれなく付いてきます。

不動産ってのは 動産ぢゃ無いから不動産な訳で

だから固定して毎年資産税を払う義務が発生するのです。

ふむ その時点で消費財では無いと認めてる訳でございます。

それでも 消費税は払わなければイケマセン。

国家的陰謀による二重加算って事で良いですか?

なんて まぁ んなコト言ってても何も進まない訳で(汗

さて この消費税 結構大きな額ですが

実はそれ位 簡単に回収出来たりするんですよ。

例えば 3000万円の住宅が100年持ったとして

150万円÷100年=年間1.5万円 月に均して 一月/1250円。

50年存在したとしても 同様に年間/3万円 一月/2500円。

最悪 現在の日本の平均住宅寿命である築23年で建て替えとしても

年間6.5万円 月に均して5434円。

ほほー たった23年の寿命しか無くても 月に5千円なら 断熱性能を

新省エネ基準から 次世代断熱基準に上げるだけで回収出来ます(笑

※そんな寿命では 総体的に見て環境悪以外の何者でもありませんが。

もちろん その分余計にコストは発生しますが 断熱力を上げるだけの

資源やコストは暖房ランニングコストだけで 簡単にチャラに出来そうです。

そこに 当社で行ってる次世代基準の約2倍の性能を持たせると・・

なるほど 地球資源的に見てもコスト的に見ても 笑いが止まりません。

もちろん日射角や方角を吟味する事で 夏も冷房負荷は小さくなります。

正しい施工があって然りの話ですが。はい。

エコ機器だの 高性能なんとかとか自然がどーとか・・etc

なんて流行も良いですが まずはしっかりとした理念と躯体が存在しなければ

それは穴の空いたバケツで いわゆる 【 もったいない 】 事かと。

それでも その辺が一番曖昧になっているのが 建築業界。

と言いつつ 単純に建物価格を築年数で割っても 意味のない数字ですが(笑

ちゃんと根拠に基づいて予算配分すれば 限られた予算も

有効に次世代に残してあげられる事になります。

今後 縮小していく経済環境の中 一番大切な事は何かと言う事で

そこに 似非な思想や妄想も必要ありません。

そんなチョイスが お財布に優しいだけで無く 環境負荷も減らす事が出来れば

それは 有意義なパラダイムシフトと呼べるのかもしれませんね。

現行の5%でも 確かに小さな数字ではありませんね。

例えば 家を建てましょうって時

2000万円の住宅で100万円。

3000万円の住宅で150万円。

100万円予算が増えたら 結構な事が出来ます。

と言いつつ 住宅に消費税?住宅は消耗品?

不動産取得税や固定資産税も払わなければイケナイのに。

ちなみに 土地には消費税は掛かりません。

不動産だから。

家を建てると 印紙税に始まり 都市計画税に不動産取得税

そして 固定資産税が もれなく付いてきます。

不動産ってのは 動産ぢゃ無いから不動産な訳で

だから固定して毎年資産税を払う義務が発生するのです。

ふむ その時点で消費財では無いと認めてる訳でございます。

それでも 消費税は払わなければイケマセン。

国家的陰謀による二重加算って事で良いですか?

なんて まぁ んなコト言ってても何も進まない訳で(汗

さて この消費税 結構大きな額ですが

実はそれ位 簡単に回収出来たりするんですよ。

例えば 3000万円の住宅が100年持ったとして

150万円÷100年=年間1.5万円 月に均して 一月/1250円。

50年存在したとしても 同様に年間/3万円 一月/2500円。

最悪 現在の日本の平均住宅寿命である築23年で建て替えとしても

年間6.5万円 月に均して5434円。

ほほー たった23年の寿命しか無くても 月に5千円なら 断熱性能を

新省エネ基準から 次世代断熱基準に上げるだけで回収出来ます(笑

※そんな寿命では 総体的に見て環境悪以外の何者でもありませんが。

もちろん その分余計にコストは発生しますが 断熱力を上げるだけの

資源やコストは暖房ランニングコストだけで 簡単にチャラに出来そうです。

そこに 当社で行ってる次世代基準の約2倍の性能を持たせると・・

なるほど 地球資源的に見てもコスト的に見ても 笑いが止まりません。

もちろん日射角や方角を吟味する事で 夏も冷房負荷は小さくなります。

正しい施工があって然りの話ですが。はい。

エコ機器だの 高性能なんとかとか自然がどーとか・・etc

なんて流行も良いですが まずはしっかりとした理念と躯体が存在しなければ

それは穴の空いたバケツで いわゆる 【 もったいない 】 事かと。

それでも その辺が一番曖昧になっているのが 建築業界。

と言いつつ 単純に建物価格を築年数で割っても 意味のない数字ですが(笑

ちゃんと根拠に基づいて予算配分すれば 限られた予算も

有効に次世代に残してあげられる事になります。

今後 縮小していく経済環境の中 一番大切な事は何かと言う事で

そこに 似非な思想や妄想も必要ありません。

そんなチョイスが お財布に優しいだけで無く 環境負荷も減らす事が出来れば

それは 有意義なパラダイムシフトと呼べるのかもしれませんね。

2008年04月03日

断熱によるCO2削減

ヤッター!!

と言っても特に HEROESも マシオカさんも IQ189も関係ありません ,,orz

以前より進めてきました

【 次世代断熱基準の半分の熱源で 快適に暮らそう 】計画!(・・長い)

にて 現在お住まいのクライアント様より続々と 報告書が届いていまして

※実際お住まいのクライアント様に 毎月の光熱費のデータを取って貰っているのです。

そぅ・・ナントモめんどーな事 お願いしてる私です(汗

その中でも ちょうど1年経過の邸宅を ご紹介させて頂きましょうとも。

細かい数字は 一人歩きすると危険なので伏せますが

まずは サンプルデータとして某様邸

■給湯:電気(エコキュート)

■冷暖房:電気のみ(ヒートポンプ)※全館空調

■空調空間:177.39㎡ ※h-2400として

俗に言うオール電化住宅にて

次世代区分における Ⅱ地域(飛騨高山地区)のQ値より

半分の熱源で暮らして頂ける為の断熱性能を想定しました。

※2地域基準=Q値1.9w(熱損失係数)

※個人的にオール電化住宅を推奨している訳ではありません。

そこで実際の算出と言えば 単純に冷房も暖房も使わない

使用量・金額共に低い月を基準に

どれだけ電気使用量が増えるかを差し引きます。

■暖房を使った期間は10月~5月

その差額を引いて ザックリ思い切りおおざっぱな数字を

そのまま暖房費としてカウントし 各月を足していきます。

※単純計算ですので 水道ヒーターや機器ロス分もごっちゃです。

その数字を次世代断熱基準で算出した 年間暖房費と比べるのです。

細かな計算式は放っといて 金額ベースにて比べると

次世代基準の39%/年間で済んでるでは無いですか!

そう 単純にロス分等全部引っくるめても

61%OFFとなっているのです。

エアコンは動力でも無い 普通のヒートポンプ暖房ですよ。

しかも全館セントラル。

ヒートポンプ暖房は 外気温が2度になるだけで

その能力の60%近くしか発揮出来ません。

氷点下になったら それこそ霜取りばかりで

能力は20%を切る事もあるのにです。

そぅ 冬期は悪戯に電気を食う代物に成り得るにも関わらず。

※その為 灯油ヒーター設置を予定していましたが 結局使わず(笑

秘密1※こちらの邸宅はオリジナルにて排熱利用をしています。

これには 正直驚きました。

この邸宅の計算時 不確定な日射取得を少なめに算入したので

そのせいもあるかと思いますが 計算上は 49~52%に収まるハズでした。

計算より1割も嬉しい誤算は その分がそのまま

地熱回収によるものかも知れないからです。

秘密2※地熱の回収および蓄熱も同時に行っています。

熱負荷計算には 地熱回収分は正式なデータも無く

算入していませんでしたので 今後 色々なデータを取って

計算式に落とせるよう頑張ってみようかと ほくそ笑んでおります。はは。

ただ

ここまでなら単に年間○○万円浮いた!って話ですが

その恩恵には 断熱使用部材の増加と言う

家を建てる際 余計に使った資源分を忘れてはいけませんね。

そこで今回出た 暖房負荷削減分をCO2換算してみますと

暖房削減分だけで 3494㎏/年のCO2が削減出来ている計算になります。

※CO2換算係数:0.44kg/Kwhにて算出

これ 良く解らない数字ですが

エネルギー経済研究所が毎年発行している

2007年版エネルギー経済統計(全国平均)から見た

一般家庭のCO2排出換算が 4416kg/世帯/年になっている事を思えば

その8割近くを削減した事になります。

※あくまで発表平均値との単純比較です。

これで行くと断熱材等 資源を余分に使ったCO2余剰分は 5年程度で

金額的にも3年以内に回収できて あとは儲けと言う事になります。

部材決定にコストを絡めて考えると言うのは こうゆう事です。

これは投資として考えると リスクの無いハイリターンと言えそうです。

もちろん この数字はあくまで次世代断熱を基準に

考察していますが その基準すら復旧率は1割台と言う現実を見て

通常の新省エネ基準程度からの差を考えた場合

そんな比では無くなってしまう事が解ります。

また冷房は そんなにウエイト占めないので省きましたが

同様に考えると 年間冷暖房費は確実に少なくなるって事です。

なんだかんだ言っても

飛騨の長い冬を温かく快適に暮らせる事が 嬉しい有り難みであり

また私達にとっては クライアント様の喜びの声が 一番の機動力になります。

もちろん クライアント様の暮らし方でも 大きく左右されますが

こちらの場合は 1年目にも関わらず大変お上手に暮らして頂いた様です(礼

慣れて来られた来年のデータが楽しみですね。

省エネ=我慢ではありません。

快適に暮らしていただける住環境があって初めて

その環境が実は 気候変動抑制にも貢献していた

なんて二次的恩恵が生まれるべきかと。

やはり 断熱は使用する部材云々では無く施工精度!

イメージで無い性能が求められると思うのです。

もちろん その住宅が永く存在できれば

その分カーボン固定量/年 も伸び環境負荷は減る事に。

かなり丸めて紹介しましたので 語弊もあるかと思いますが

今後 幾多のデータより 細かくシュミレーションしてみたいと考えますv

ご協力頂いておりますクライアント様 本当にありがとうございます。

こんな感じの建物が増えれば 家庭部門でのCO2削減の糸口は

掴みやすいんだけどなぁ って春の一考でした。

関連リンク:CO2に置き換えて

ぐっ

Q値 = (Sigma(Ai Ki Hi)+Sigma(Lfi Kli Hi + Afi Kfi) + 0.35nB) / S

Q : 熱損失係数

Ai : 外気または外気に通じる床裏、小屋裏もしくは天井裏に接する第i部位の面積

Ki : 第i部位の熱貫流率

Hi : 第i部位または第i土間床等の外周の接する外気等の区分に応じて掲げる係数

Lfi : 第i土間床等の外周の長さ

Kli : 第i土間床等の外周の熱貫流率

Afi : 第i土間床等の中央部の面積

Kfi : 第i土間床等の中央部の熱貫流率

n : 住宅の種類に応じた自然換気回数

B : 住宅の気積

S : 床面積の合計

と言っても特に HEROESも マシオカさんも IQ189も関係ありません ,,orz

以前より進めてきました

【 次世代断熱基準の半分の熱源で 快適に暮らそう 】計画!(・・長い)

にて 現在お住まいのクライアント様より続々と 報告書が届いていまして

※実際お住まいのクライアント様に 毎月の光熱費のデータを取って貰っているのです。

そぅ・・ナントモめんどーな事 お願いしてる私です(汗

その中でも ちょうど1年経過の邸宅を ご紹介させて頂きましょうとも。

細かい数字は 一人歩きすると危険なので伏せますが

まずは サンプルデータとして某様邸

■給湯:電気(エコキュート)

■冷暖房:電気のみ(ヒートポンプ)※全館空調

■空調空間:177.39㎡ ※h-2400として

俗に言うオール電化住宅にて

次世代区分における Ⅱ地域(飛騨高山地区)のQ値より

半分の熱源で暮らして頂ける為の断熱性能を想定しました。

※2地域基準=Q値1.9w(熱損失係数)

※個人的にオール電化住宅を推奨している訳ではありません。

そこで実際の算出と言えば 単純に冷房も暖房も使わない

使用量・金額共に低い月を基準に

どれだけ電気使用量が増えるかを差し引きます。

■暖房を使った期間は10月~5月

その差額を引いて ザックリ思い切りおおざっぱな数字を

そのまま暖房費としてカウントし 各月を足していきます。

※単純計算ですので 水道ヒーターや機器ロス分もごっちゃです。

その数字を次世代断熱基準で算出した 年間暖房費と比べるのです。

細かな計算式は放っといて 金額ベースにて比べると

次世代基準の39%/年間で済んでるでは無いですか!

そう 単純にロス分等全部引っくるめても

61%OFFとなっているのです。

エアコンは動力でも無い 普通のヒートポンプ暖房ですよ。

しかも全館セントラル。

ヒートポンプ暖房は 外気温が2度になるだけで

その能力の60%近くしか発揮出来ません。

氷点下になったら それこそ霜取りばかりで

能力は20%を切る事もあるのにです。

そぅ 冬期は悪戯に電気を食う代物に成り得るにも関わらず。

※その為 灯油ヒーター設置を予定していましたが 結局使わず(笑

秘密1※こちらの邸宅はオリジナルにて排熱利用をしています。

これには 正直驚きました。

この邸宅の計算時 不確定な日射取得を少なめに算入したので

そのせいもあるかと思いますが 計算上は 49~52%に収まるハズでした。

計算より1割も嬉しい誤算は その分がそのまま

地熱回収によるものかも知れないからです。

秘密2※地熱の回収および蓄熱も同時に行っています。

熱負荷計算には 地熱回収分は正式なデータも無く

算入していませんでしたので 今後 色々なデータを取って

計算式に落とせるよう頑張ってみようかと ほくそ笑んでおります。はは。

ただ

ここまでなら単に年間○○万円浮いた!って話ですが

その恩恵には 断熱使用部材の増加と言う

家を建てる際 余計に使った資源分を忘れてはいけませんね。

そこで今回出た 暖房負荷削減分をCO2換算してみますと

暖房削減分だけで 3494㎏/年のCO2が削減出来ている計算になります。

※CO2換算係数:0.44kg/Kwhにて算出

これ 良く解らない数字ですが

エネルギー経済研究所が毎年発行している

2007年版エネルギー経済統計(全国平均)から見た

一般家庭のCO2排出換算が 4416kg/世帯/年になっている事を思えば

その8割近くを削減した事になります。

※あくまで発表平均値との単純比較です。

これで行くと断熱材等 資源を余分に使ったCO2余剰分は 5年程度で

金額的にも3年以内に回収できて あとは儲けと言う事になります。

部材決定にコストを絡めて考えると言うのは こうゆう事です。

これは投資として考えると リスクの無いハイリターンと言えそうです。

もちろん この数字はあくまで次世代断熱を基準に

考察していますが その基準すら復旧率は1割台と言う現実を見て

通常の新省エネ基準程度からの差を考えた場合

そんな比では無くなってしまう事が解ります。

また冷房は そんなにウエイト占めないので省きましたが

同様に考えると 年間冷暖房費は確実に少なくなるって事です。

なんだかんだ言っても

飛騨の長い冬を温かく快適に暮らせる事が 嬉しい有り難みであり

また私達にとっては クライアント様の喜びの声が 一番の機動力になります。

もちろん クライアント様の暮らし方でも 大きく左右されますが

こちらの場合は 1年目にも関わらず大変お上手に暮らして頂いた様です(礼

慣れて来られた来年のデータが楽しみですね。

省エネ=我慢ではありません。

快適に暮らしていただける住環境があって初めて

その環境が実は 気候変動抑制にも貢献していた

なんて二次的恩恵が生まれるべきかと。

やはり 断熱は使用する部材云々では無く施工精度!

イメージで無い性能が求められると思うのです。

もちろん その住宅が永く存在できれば

その分カーボン固定量/年 も伸び環境負荷は減る事に。

かなり丸めて紹介しましたので 語弊もあるかと思いますが

今後 幾多のデータより 細かくシュミレーションしてみたいと考えますv

ご協力頂いておりますクライアント様 本当にありがとうございます。

こんな感じの建物が増えれば 家庭部門でのCO2削減の糸口は

掴みやすいんだけどなぁ って春の一考でした。

関連リンク:CO2に置き換えて

ぐっ

Q値 = (Sigma(Ai Ki Hi)+Sigma(Lfi Kli Hi + Afi Kfi) + 0.35nB) / S

Q : 熱損失係数

Ai : 外気または外気に通じる床裏、小屋裏もしくは天井裏に接する第i部位の面積

Ki : 第i部位の熱貫流率

Hi : 第i部位または第i土間床等の外周の接する外気等の区分に応じて掲げる係数

Lfi : 第i土間床等の外周の長さ

Kli : 第i土間床等の外周の熱貫流率

Afi : 第i土間床等の中央部の面積

Kfi : 第i土間床等の中央部の熱貫流率

n : 住宅の種類に応じた自然換気回数

B : 住宅の気積

S : 床面積の合計

2008年03月06日

数字で選ぶ断熱材

住宅の環境負荷を考えた場合

その断熱性能は ひとつのファクターとなります。

しかし その断熱材には幾多の種類があり

性能も価格も経年変化もまちまち。

そこで 断熱材を選ぶ基準のひとつに

素材の熱抵抗値(R値)と言う数字があります。

この数字は 熱の逃げにくさを示す数値(熱抵抗値)で

このR値が大きいほど熱が逃げにくく 優れた断熱材といえます。

例えば 最高基準とされる次世代断熱基準で

飛騨地区(Ⅱ地域)に求められる壁のR値は 充填断熱で2.2㎡/W。

壁を校正する全ての素材で この数字を満足出来れば

次世代断熱基準を満たした事になります。

ただ問題は 北海道(Ⅰ地域)の基準が3.3㎡/Wなのに対し

名古屋(Ⅲ地域)も 鹿児島(V地域)も同じ2.2㎡/Wの基準値。

※ちなみに新省エネ基準では Ⅱ地域=0.8㎡/W・・。

そこで更に進んで ポスト次世代として現在弊社では

充填+付加断熱を採用し 先日の見学会場もそうでしたが

壁のR値は断熱材の性能だけで 4.45㎡/Wの性能を推奨しています。

最高基準の ほぼ倍の性能を満たす事で

消費熱負荷も抑える事が出来 環境のみでなく

お財布にも 身体にも優しい性能を手にする事が出来ます。

さてこの数字 一般に『高性能』と扱われる断熱材では

どれだけの厚みが必要になるでしょう?

うちの基準R値4.45㎡/Wを満たす厚みが下記です。

■ ウレタン2種3号の場合=138㎜

■ 通常グラスウールの場合=223㎜

■ 外貼りスタイロフォームB種3類の場合=125㎜

■ 高性能グラスウール・ロックウールの場合=170㎜

■ セツロースブロアの場合=182㎜

■ 外貼りフェノールフォームの場合=89㎜

~の厚みがあって初めて同等の性能となります。

※細かい計算方式は割愛致しますね(^-^;

各断熱材のR値の違いで 必要厚さが変わる事と

その施工の難しさが解ると思います。

例えば3.5寸厚の壁に それを越える厚みはセット出来ませんし

外貼り断熱に100㎜を越える断熱材を使用する事は

耐震性や経年劣化を考えて不可能と言う事も言えます。

これ しっかり理解しているとイメージだけの高断熱と言う

セールストークの嘘が見えてきます。

無理な話は結構多いモノです。

そして施工精度でも 断熱性能は大きく異なります。

一例として 袋入り繊維系断熱材の場合

施工精度の違いで上記の数字の

60%も性能が低下する事も解っています。

同じお金出して 施工精度に違いで

断熱材の恩恵を受けられないのは悲しいですよね。

現場単位での施工精度の高さも 重要なポイントと言えるのです。

そして忘れられがちなのが 同じ性能ならコストは安い方が良いと言う事で

予算が無尽蔵にある方ならともかく(それでも環境的にはボツですが)

価格が高い=高性能と言う訳でも無いのも事実。

如何にコストを抑え 高い性能を維持するかがポイントと考えます。

また その恩恵は 静粛と言う二次的恩恵も加味したいモノです。

断熱材はネームバリューでは無く

性能・コスト・そして施工精度で選びましょう。

~フラット35技術基準仕様書より~

本来なら、その断熱材の製造工程から廃棄にいたるまでの

LCA※も吟味したいモノです。

この他 断熱性能は窓・気密など多岐に左右されますので

総括的な考え方が必要と言えますが

この辺 『 断熱材の性能=住宅の性能 』には

直結しません事 覚えておいて損は無いと思います。

真っ白な雪を眺めながら 暖かく暮らせる冬は

まさにプライスレス(普遍的な価値)ですね。

※=LCAとはライフサイクルアセスメントの略語=

存在する商品(製品)やサービスを対象にして

その製造時から 廃棄時までの全ての環境負荷を

総合的に考える手法の事です。

その断熱性能は ひとつのファクターとなります。

しかし その断熱材には幾多の種類があり

性能も価格も経年変化もまちまち。

そこで 断熱材を選ぶ基準のひとつに

素材の熱抵抗値(R値)と言う数字があります。

この数字は 熱の逃げにくさを示す数値(熱抵抗値)で

このR値が大きいほど熱が逃げにくく 優れた断熱材といえます。

例えば 最高基準とされる次世代断熱基準で

飛騨地区(Ⅱ地域)に求められる壁のR値は 充填断熱で2.2㎡/W。

壁を校正する全ての素材で この数字を満足出来れば

次世代断熱基準を満たした事になります。

ただ問題は 北海道(Ⅰ地域)の基準が3.3㎡/Wなのに対し

名古屋(Ⅲ地域)も 鹿児島(V地域)も同じ2.2㎡/Wの基準値。

※ちなみに新省エネ基準では Ⅱ地域=0.8㎡/W・・。

そこで更に進んで ポスト次世代として現在弊社では

充填+付加断熱を採用し 先日の見学会場もそうでしたが

壁のR値は断熱材の性能だけで 4.45㎡/Wの性能を推奨しています。

最高基準の ほぼ倍の性能を満たす事で

消費熱負荷も抑える事が出来 環境のみでなく

お財布にも 身体にも優しい性能を手にする事が出来ます。

さてこの数字 一般に『高性能』と扱われる断熱材では

どれだけの厚みが必要になるでしょう?

うちの基準R値4.45㎡/Wを満たす厚みが下記です。

■ ウレタン2種3号の場合=138㎜

■ 通常グラスウールの場合=223㎜

■ 外貼りスタイロフォームB種3類の場合=125㎜

■ 高性能グラスウール・ロックウールの場合=170㎜

■ セツロースブロアの場合=182㎜

■ 外貼りフェノールフォームの場合=89㎜

~の厚みがあって初めて同等の性能となります。

※細かい計算方式は割愛致しますね(^-^;

各断熱材のR値の違いで 必要厚さが変わる事と

その施工の難しさが解ると思います。

例えば3.5寸厚の壁に それを越える厚みはセット出来ませんし

外貼り断熱に100㎜を越える断熱材を使用する事は

耐震性や経年劣化を考えて不可能と言う事も言えます。

これ しっかり理解しているとイメージだけの高断熱と言う

セールストークの嘘が見えてきます。

無理な話は結構多いモノです。

そして施工精度でも 断熱性能は大きく異なります。

一例として 袋入り繊維系断熱材の場合

施工精度の違いで上記の数字の

60%も性能が低下する事も解っています。

同じお金出して 施工精度に違いで

断熱材の恩恵を受けられないのは悲しいですよね。

現場単位での施工精度の高さも 重要なポイントと言えるのです。

そして忘れられがちなのが 同じ性能ならコストは安い方が良いと言う事で

予算が無尽蔵にある方ならともかく(それでも環境的にはボツですが)

価格が高い=高性能と言う訳でも無いのも事実。

如何にコストを抑え 高い性能を維持するかがポイントと考えます。

また その恩恵は 静粛と言う二次的恩恵も加味したいモノです。

断熱材はネームバリューでは無く

性能・コスト・そして施工精度で選びましょう。

~フラット35技術基準仕様書より~

本来なら、その断熱材の製造工程から廃棄にいたるまでの

LCA※も吟味したいモノです。

この他 断熱性能は窓・気密など多岐に左右されますので

総括的な考え方が必要と言えますが

この辺 『 断熱材の性能=住宅の性能 』には

直結しません事 覚えておいて損は無いと思います。

真っ白な雪を眺めながら 暖かく暮らせる冬は

まさにプライスレス(普遍的な価値)ですね。

※=LCAとはライフサイクルアセスメントの略語=

存在する商品(製品)やサービスを対象にして

その製造時から 廃棄時までの全ての環境負荷を

総合的に考える手法の事です。

2008年01月14日

窓の話2

その1からの続き

さて 窓の起源の違いから続き その弊害へ。

こうした窓に起因する諸問題を解決するのが

高気密・高断熱・計画換気だと言える。

どんな住宅雑誌を開いても 関連記事を見る事が出来るが

読めば読むほど解らなくなるのが 使い古された感も大きい

この曖昧な 高気密・高断熱だろう。

シンプルに考え その曖昧な原因の一つが全体のシステム構築への

基本理念を明らかに欠いて導入された事にあると思う。

曖昧さ故 一定の基準や確立された施工方法も無く

住宅メーカーが販売戦略にだけ都合の良い言葉として

使っているだけだろう。

少し前席巻した 外断熱vs充填断熱なんてのにも

その一端を見る事が出来る。協議すべきはソコでは無い。

消費者は その渦中で右往左往しているのが実状。

例えば一般に 日本の住宅に対する窓面積は

欧米と比べ大きく もちろん消費者もそれを希望する。

こうした考え方は 日本の動く壁とした開口部の名残であり

壁の何倍も熱損率が高い窓にも関わらず 性能の低い

アルミサッシュを多く付け 更に分譲などでは

部屋数が多い方が売りやすい為 小さな家をさらに小割して

×DKと 単なる箱の集合体として売り出されている。

欠けている理念とは やはり×DKとされる

単純な数による部屋割りであり

例えば 家族の集まるリビングを中心として

平面だけでなく 上下階・斜めの視線など

オープンプランニングを導入して

初めて家全体の高気密や高断熱・計画換気や

全館空調が生きてくるのだと言える。

窓は 風や光の恩恵を受けるだけでなく

その配置やデザインで 印象的なインテリアや

美しい外観を決める重要なファクターであると共に

居住性を大きく左右するポイントと言える。

HousingEye’sでは基本的にアルミサッシュは使わない。

それを作る工程から廃棄までのLCAが高い事と

住まいだしてからの熱損量・インテリア性が悪すぎるから。

そして 最低限以上の性能を開口部(窓)に持たせる事で

平面プランにおいては オープンプランを基本に

同じ床面積でも より広く見える様より使いやすく出来る様

また次世代での可変性も考え 構造体からデザインしていく。

もちろん 家族間とは言えプライバシーも尊重すべきだが

その辺りの長期的なイメージを持たない

現在の高気密・高断熱と言うカテゴリーは

戦後日本のアルミサッシュや開放型石油ストーブの

導入と同じ轍を踏んでいると思えてならないのだ。

すべてに起因はあり すべては繋がっている。

MasterBedRoom ハイサイドに付けた明かり取り例

木製サッシュに現場塗装でインテリアコーディネート。

さて 窓の起源の違いから続き その弊害へ。

こうした窓に起因する諸問題を解決するのが

高気密・高断熱・計画換気だと言える。

どんな住宅雑誌を開いても 関連記事を見る事が出来るが

読めば読むほど解らなくなるのが 使い古された感も大きい

この曖昧な 高気密・高断熱だろう。

シンプルに考え その曖昧な原因の一つが全体のシステム構築への

基本理念を明らかに欠いて導入された事にあると思う。

曖昧さ故 一定の基準や確立された施工方法も無く

住宅メーカーが販売戦略にだけ都合の良い言葉として

使っているだけだろう。

少し前席巻した 外断熱vs充填断熱なんてのにも

その一端を見る事が出来る。協議すべきはソコでは無い。

消費者は その渦中で右往左往しているのが実状。

例えば一般に 日本の住宅に対する窓面積は

欧米と比べ大きく もちろん消費者もそれを希望する。

こうした考え方は 日本の動く壁とした開口部の名残であり

壁の何倍も熱損率が高い窓にも関わらず 性能の低い

アルミサッシュを多く付け 更に分譲などでは

部屋数が多い方が売りやすい為 小さな家をさらに小割して

×DKと 単なる箱の集合体として売り出されている。

欠けている理念とは やはり×DKとされる

単純な数による部屋割りであり

例えば 家族の集まるリビングを中心として

平面だけでなく 上下階・斜めの視線など

オープンプランニングを導入して

初めて家全体の高気密や高断熱・計画換気や

全館空調が生きてくるのだと言える。

窓は 風や光の恩恵を受けるだけでなく

その配置やデザインで 印象的なインテリアや

美しい外観を決める重要なファクターであると共に

居住性を大きく左右するポイントと言える。

HousingEye’sでは基本的にアルミサッシュは使わない。

それを作る工程から廃棄までのLCAが高い事と

住まいだしてからの熱損量・インテリア性が悪すぎるから。

そして 最低限以上の性能を開口部(窓)に持たせる事で

平面プランにおいては オープンプランを基本に

同じ床面積でも より広く見える様より使いやすく出来る様

また次世代での可変性も考え 構造体からデザインしていく。

もちろん 家族間とは言えプライバシーも尊重すべきだが

その辺りの長期的なイメージを持たない

現在の高気密・高断熱と言うカテゴリーは

戦後日本のアルミサッシュや開放型石油ストーブの

導入と同じ轍を踏んでいると思えてならないのだ。

すべてに起因はあり すべては繋がっている。

MasterBedRoom ハイサイドに付けた明かり取り例

木製サッシュに現場塗装でインテリアコーディネート。