スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2008年01月13日

窓の話1 =窓の図鑑=

2千年と言う由緒ある木造建築を誇る

我が国ではあるが 窓の歴史は至って短い。

我が国における窓とは

空間を仕切るための衝立が建具の起源で

ご存じの通り 内と内を仕切るのが襖であり

内と外を仕切るのが 板戸や障子であった。

高温多湿で温暖な日本では 全てを解放できる

こうした建具が最適で 建具は開口部材と言うよりも

空間を仕切るための 一種の壁として扱われていたのだ。

一方 ヨーロッパの家は石組造。

石組を起源として 木造に至った今でも

デザインは伝統として そのまま継承されているだけの事。

石組であるから あまり大きな開口を開ける事は出来ない。

そして 厳しい冬期を考えると 開口を大きくする必要が無かったのである。

この様に 日本とヨーロッパの家では

開口部に対する認識が全く逆にも関わらず

西欧化と共に日本に取り入れられた 窓と言う観念は

動く壁と穴である壁が混同されたまま進んでしまった。

K様邸木製窓 キッチンからのオーニングとFIX例

そして戦後 近代化された暮らしとして急速に復旧した

アルミサッシュは その気密性能故 幾多の弊害を生むことになる。

戦後 文化住宅の名の下に取り入れられた 鉄筋コンクリート造や

明るい蛍光灯・アルミサッシュ・蛇口をひねると水が出てくる水道は

ある時期 国民の憧れの的となり 現在の住宅の石杖になった事は事実である。

しかし とりわけアルミサッシュは その中途半端な気密性のお陰で

室内環境のアンバランスを生み出し 住まいの質を決定的に

引き下げる事となったのも事実。

確かに欧米でもアルミサッシュを目にする事はある。

しかし それは事務所や工場など業務用建築のみで

そのメタリックな冷たさや 低い断熱性の為に

住宅には 殆ど復旧していない。

またベルリンなどでは アルミサッシュの使用を禁止しているのも確か。

しかし日本ではその施工性の良さにより 大きく復旧したが

窓気密が変わったにも関わらず 暖房器具は変わらないで

開放型石油ストーブによる 室内空気質の汚染や結露によるカビの発生

アレルギー疾患のみならず 致命的な低寿命住宅を生み出してしまった。

☆その2へ続くw ※で次の日のその2は ここ

さて私は窓が好きだったり。

窓は風や光の恩恵を受けるだけでなく

その配置やデザインで 印象的なインテリアや

美しい外観を決めるポイントとも言える。

と そんな中ちょっと素敵なページをご紹介。

=窓の図鑑=

ただひたすら窓の画像である(笑

たまに覗かせて頂いてるけど とりあえず全部マド。はは。

とっても素敵なサイトです。

でもやっぱり 美しいモノは美しいのです。

勝手にリンクしちゃってます・・サイト管理者様 もしご覧になられたらお許し下さいm(_ _;)m

我が国ではあるが 窓の歴史は至って短い。

我が国における窓とは

空間を仕切るための衝立が建具の起源で

ご存じの通り 内と内を仕切るのが襖であり

内と外を仕切るのが 板戸や障子であった。

高温多湿で温暖な日本では 全てを解放できる

こうした建具が最適で 建具は開口部材と言うよりも

空間を仕切るための 一種の壁として扱われていたのだ。

一方 ヨーロッパの家は石組造。

石組を起源として 木造に至った今でも

デザインは伝統として そのまま継承されているだけの事。

石組であるから あまり大きな開口を開ける事は出来ない。

そして 厳しい冬期を考えると 開口を大きくする必要が無かったのである。

この様に 日本とヨーロッパの家では

開口部に対する認識が全く逆にも関わらず

西欧化と共に日本に取り入れられた 窓と言う観念は

動く壁と穴である壁が混同されたまま進んでしまった。

K様邸木製窓 キッチンからのオーニングとFIX例

そして戦後 近代化された暮らしとして急速に復旧した

アルミサッシュは その気密性能故 幾多の弊害を生むことになる。

戦後 文化住宅の名の下に取り入れられた 鉄筋コンクリート造や

明るい蛍光灯・アルミサッシュ・蛇口をひねると水が出てくる水道は

ある時期 国民の憧れの的となり 現在の住宅の石杖になった事は事実である。

しかし とりわけアルミサッシュは その中途半端な気密性のお陰で

室内環境のアンバランスを生み出し 住まいの質を決定的に

引き下げる事となったのも事実。

確かに欧米でもアルミサッシュを目にする事はある。

しかし それは事務所や工場など業務用建築のみで

そのメタリックな冷たさや 低い断熱性の為に

住宅には 殆ど復旧していない。

またベルリンなどでは アルミサッシュの使用を禁止しているのも確か。

しかし日本ではその施工性の良さにより 大きく復旧したが

窓気密が変わったにも関わらず 暖房器具は変わらないで

開放型石油ストーブによる 室内空気質の汚染や結露によるカビの発生

アレルギー疾患のみならず 致命的な低寿命住宅を生み出してしまった。

☆その2へ続くw ※で次の日のその2は ここ

さて私は窓が好きだったり。

窓は風や光の恩恵を受けるだけでなく

その配置やデザインで 印象的なインテリアや

美しい外観を決めるポイントとも言える。

と そんな中ちょっと素敵なページをご紹介。

=窓の図鑑=

ただひたすら窓の画像である(笑

たまに覗かせて頂いてるけど とりあえず全部マド。はは。

とっても素敵なサイトです。

でもやっぱり 美しいモノは美しいのです。

勝手にリンクしちゃってます・・サイト管理者様 もしご覧になられたらお許し下さいm(_ _;)m

2007年12月14日

木を丸ごと全部使う

昨日スギは悪者か?で書いた

木を一本丸ごと全部使うって件

記述不足で いくつかご質問頂いたので その補足です。

『木を全部使う』って表現は その言葉のままで

捨てる所を作らないって意味です。

これは 自治体の規制緩和も必要なのですが

製材から出荷まで 包括して終結出来る事が求められます。

今 私トコで契約させて貰ってる製材所は

建築用KD材生産量では 日本で1・2位を争う材木屋さん。

本日は その製材所さんのご紹介。

こちら日本で言う所の一次問屋に当たるので

本来は いち建築屋な私などが直接取引出来る所ではありません。

実は高山にも一部 問屋通じて卸しているそうですが

商社や問屋を噛ませなければ 通常は取引できません。

ただ 一度工場や植林・造林体制を見学させて頂き

感銘を受けこれは是非!とお願いし

お付き合いを許して頂いた訳ですが どーやったかと言いますと・・。

全国同業数社でNPO法人を作って 一度そちらを通して購買する

と言う形を作ったのですが NPOですから利益は取れません(笑

そぅ ダイレクトに仕入れ出来るんですねぃ。

それが企業努力ってモノです(笑

今回は そちらに迷惑が掛かると困るので詳しくは割愛しましょ。

もちろん輸入材に関しては その辺りの柵が無いので

ダイレクトに取引となります ( ̄^ ̄)v

さて 紹介が長くなりましたが 端的に何処に惚れたかと言うと

扱う樹種の素晴らしさや 植林・山の手入れはもちろんなのですが

そちらの製材工場 木材の人工乾燥等に使うエネルギーが

ゼロエミッションだったのです。

こちら KDされカットされた木材が製材機から出てきたトコ。

↓ちょうど120角の柱が出てきた所です。

丸い樹木から四角い柱や八寸等の大経角の製材を

切りだそうとすると どうしても損失が出ます。

最初から損失が少ない様 木取りしますが

それでも出てしまう端材は フィンガージョイント等して

一本の製材にしたり 積層して一枚の板にしたりします。

フィンガージョイントでの継ぎ

材料の木口端部を手の指状(フィンガー)に加工し

その加工部をはめ合せ圧締接着して長い材料を作る手法です。

また平均経40㎝であっても下は太く 上へ行けば細くなるのが樹木。

その切れ端で2M程度の木材では建築用には使えません。

↓向こうに積んである木が長さ2M以下の材木

でも ジョイントして板にしたりすれば十分仕えますよね。

もともと値段の付けられない様な材料ですから

日本一安い積層板の出来上がりとなります。

ある意味 廃材利用かも(笑

そして そこまでしても出てしまう樹皮や端材は取っておいて燃やします。

燃やす?

はい。こちらの工場から出る無垢製材はキルンドライ材として

含水率16%以下にするまで人工乾燥を掛けます。

その高温乾燥には 化石燃料を燃やさなくてはいけません。

こちらの工場も 例に漏れず数年前までは

月/800万円以上灯油を燃やしていたそうです。

それが 今はゼロ。

捨てるだけの木材を燃やして 燃料としているんですね。

これには 行政の認可と言うお墨付きも必要ですが

何年も交渉して OKを貰ったとの事。

それが今では カーボンニュートラルなんて

カテゴリーされちゃってなんて 笑ってみえました。

カーボンニュートラルには多少の異論があるけど

がんがん原油燃やすより 廃材利用で全然有意義。

月/800万円燃やしていた灯油がゼロですよ。

これまで 捨てるしかなかった端材が燃料になっているのです。

そして 燃やして出た灰は仏壇屋さんに売ると言う(爆

まさに ゴミが全く出ない製材所なのです。

あと これで廃熱から発電出来て 工場で使う電気も

自家発電出来れば完璧ですよね(笑

が・・電力会社と行政が認めてくれないそうです。

(その辺で 行政の協力が必要だって事です)

残念ながら岐阜県も無理との事でした。

これその工場内で 今私トコでやってる4Mの

↓国産無垢大径材で組む大空間トラスの原型。

この工場でもやってあったぁ(笑

現在私トコでは こちらから仕入れた木材を使った

ティンバー造を建てられるクライアント様には

強制的に(笑) 苗木代として2万円頂いています。

そのお金で 苗木を買ってもらって植林するのです。

はい。

伐採→製材→乾燥→二次製品→廃材利用→植林→育成→伐採

と 一連のサイクルが確立出来た訳です。

解りますか?モノが木だけに サイクルは大きく長くなりますが

こんなシステムの中で購買を行えば

どこで何使ってあるか解らないモノ買っちゃうより

確実に責任ある選択が出来ると思うのです。

もちろん うちのCANADA提携工場等は その辺抑えていますが

国内では まだ数が限られています。

そこで今後は国内流通も そんな視点からコストも絡め

流通ラインを増やして行く予定です。

業者選びって そんな視点から選ぶと 意識しなくっても

貴方の購買は地球にも財布にも優しくなるぞと。

うーん・・話の路線が・・

今日は 半分宣伝って事で

ま 建築業者に限らず 何か購入する際のお店選びには

仕入れ側が 流通を把握している店から買うなんて発想も

持続可能性の模索から見ても 近道なんぢゃないかなと。

木を一本丸ごと全部使うって件

記述不足で いくつかご質問頂いたので その補足です。

『木を全部使う』って表現は その言葉のままで

捨てる所を作らないって意味です。

これは 自治体の規制緩和も必要なのですが

製材から出荷まで 包括して終結出来る事が求められます。

今 私トコで契約させて貰ってる製材所は

建築用KD材生産量では 日本で1・2位を争う材木屋さん。

本日は その製材所さんのご紹介。

こちら日本で言う所の一次問屋に当たるので

本来は いち建築屋な私などが直接取引出来る所ではありません。

実は高山にも一部 問屋通じて卸しているそうですが

商社や問屋を噛ませなければ 通常は取引できません。

ただ 一度工場や植林・造林体制を見学させて頂き

感銘を受けこれは是非!とお願いし

お付き合いを許して頂いた訳ですが どーやったかと言いますと・・。

全国同業数社でNPO法人を作って 一度そちらを通して購買する

と言う形を作ったのですが NPOですから利益は取れません(笑

そぅ ダイレクトに仕入れ出来るんですねぃ。

それが企業努力ってモノです(笑

今回は そちらに迷惑が掛かると困るので詳しくは割愛しましょ。

もちろん輸入材に関しては その辺りの柵が無いので

ダイレクトに取引となります ( ̄^ ̄)v

さて 紹介が長くなりましたが 端的に何処に惚れたかと言うと

扱う樹種の素晴らしさや 植林・山の手入れはもちろんなのですが

そちらの製材工場 木材の人工乾燥等に使うエネルギーが

ゼロエミッションだったのです。

こちら KDされカットされた木材が製材機から出てきたトコ。

↓ちょうど120角の柱が出てきた所です。

丸い樹木から四角い柱や八寸等の大経角の製材を

切りだそうとすると どうしても損失が出ます。

最初から損失が少ない様 木取りしますが

それでも出てしまう端材は フィンガージョイント等して

一本の製材にしたり 積層して一枚の板にしたりします。

フィンガージョイントでの継ぎ

材料の木口端部を手の指状(フィンガー)に加工し

その加工部をはめ合せ圧締接着して長い材料を作る手法です。

また平均経40㎝であっても下は太く 上へ行けば細くなるのが樹木。

その切れ端で2M程度の木材では建築用には使えません。

↓向こうに積んである木が長さ2M以下の材木

でも ジョイントして板にしたりすれば十分仕えますよね。

もともと値段の付けられない様な材料ですから

日本一安い積層板の出来上がりとなります。

ある意味 廃材利用かも(笑

そして そこまでしても出てしまう樹皮や端材は取っておいて燃やします。

燃やす?

はい。こちらの工場から出る無垢製材はキルンドライ材として

含水率16%以下にするまで人工乾燥を掛けます。

その高温乾燥には 化石燃料を燃やさなくてはいけません。

こちらの工場も 例に漏れず数年前までは

月/800万円以上灯油を燃やしていたそうです。

それが 今はゼロ。

捨てるだけの木材を燃やして 燃料としているんですね。

これには 行政の認可と言うお墨付きも必要ですが

何年も交渉して OKを貰ったとの事。

それが今では カーボンニュートラルなんて

カテゴリーされちゃってなんて 笑ってみえました。

カーボンニュートラルには多少の異論があるけど

がんがん原油燃やすより 廃材利用で全然有意義。

月/800万円燃やしていた灯油がゼロですよ。

これまで 捨てるしかなかった端材が燃料になっているのです。

そして 燃やして出た灰は仏壇屋さんに売ると言う(爆

まさに ゴミが全く出ない製材所なのです。

あと これで廃熱から発電出来て 工場で使う電気も

自家発電出来れば完璧ですよね(笑

が・・電力会社と行政が認めてくれないそうです。

(その辺で 行政の協力が必要だって事です)

残念ながら岐阜県も無理との事でした。

これその工場内で 今私トコでやってる4Mの

↓国産無垢大径材で組む大空間トラスの原型。

この工場でもやってあったぁ(笑

現在私トコでは こちらから仕入れた木材を使った

ティンバー造を建てられるクライアント様には

強制的に(笑) 苗木代として2万円頂いています。

そのお金で 苗木を買ってもらって植林するのです。

はい。

伐採→製材→乾燥→二次製品→廃材利用→植林→育成→伐採

と 一連のサイクルが確立出来た訳です。

解りますか?モノが木だけに サイクルは大きく長くなりますが

こんなシステムの中で購買を行えば

どこで何使ってあるか解らないモノ買っちゃうより

確実に責任ある選択が出来ると思うのです。

もちろん うちのCANADA提携工場等は その辺抑えていますが

国内では まだ数が限られています。

そこで今後は国内流通も そんな視点からコストも絡め

流通ラインを増やして行く予定です。

業者選びって そんな視点から選ぶと 意識しなくっても

貴方の購買は地球にも財布にも優しくなるぞと。

うーん・・話の路線が・・

今日は 半分宣伝って事で

ま 建築業者に限らず 何か購入する際のお店選びには

仕入れ側が 流通を把握している店から買うなんて発想も

持続可能性の模索から見ても 近道なんぢゃないかなと。

2007年10月04日

耐震と制震

最近TVなんかで 良く目にする様になった建物の制震技術。

『制震』や『免震』は これまで高層ビルなどで採用されてきたが

ここ最近の流行か 一戸建て住宅にも波及している。

ただ 『免震』は建物と地面の間に装置を挟み込む必要があり

既存の建物に後から取り付ける事は難しいし

コスト的にも 数百万円単位でアップすることもあって

実際は ハウスメーカーの宣伝上の謳い文句となっているのが現状。

これに対し『制震』技術は1棟数十万円と コスト的にもなんとかなり

メーカーによっても違うが 既存へのリモデルにも採用可能な事が多い。

そこで 木造住宅や軽鉄住宅に制震技術は必要か?

その前に耐震や制震とは何か。簡単に言うと・・。

■耐震====

使用する部材等により建物を強くする事。

構造計算を行い 重心・剛芯はもちろん層間変形角など

使用材料の強度を計算し 建物が外力から受ける力に

耐える事が出来る様建築していく手法。

一般的には簡易計算にて壁を増やすなどが多く

いずれも 地震の揺れに対して倒壊しない事を目的とする。

■制震====

建物内に動作エネルギーを吸収する装置・システムを入れて

地面から建物に伝わった揺れを抑える事。

ゴムや粘り強い金属などを使い それらが揺れに応じて変化することで

エネルギーを吸収する事を目的とする。

■免震====

建物の下部などにエネルギーが直接伝わるのを防ぐ装置を設置する事。

地面の揺れを建物と切り離す役割の装置には ゴムやベアリングが使われ

耐震や制震 が建物内で揺れを抑えようとするのに対し

そもそも地面の揺れを建物に伝わりにくくする事を目的とする。

~大分類に分けるとこんな感じ。

地震力と言うのは 上下左右色々な角度から建物を襲います。

そして その地震力は建物の重さに二乗して大きくなります。

すなわち 重い建物の方が地震力を大きく受けると言う事。

と言うわけで基本 免震構造はRC(鉄筋コンクリート造)やS(鉄骨)造の

高層建物以外は ほぼ必要ないレベル。

また制震住宅と言うのが今の流行で E-ディフェンスなどの実物大実験を見せて

いかに 制震が必要かと言うことをコマーシャルしてるけど

個人的には 実験棟が試験台に緊結されている時点で

既に実際の地震とは かけ離れている事に違和感。

※リンク先は05年の11月の一言です。

阪神大震災後に現地視察へ行った際 目にしたモノで印象的なのは

残っている建物と そうでない建物周りの土。

そぅ 壊れている建物の周り1M程度は 耕耘機で耕した様に

凸凹に掘られているのに対し 残っている建物の周りは

亀裂すら入っていない事の方が多かった。

この解釈には やはり建物と土が地震力によって摩擦を外れ

建物が上下に揺られる際 掘り起こしたと言う事に他ならない。

壊れていない建物は それだけ地面への負担も小さかったって事。

※木軸造で壊れた建物の半数は手抜き(欠陥)住宅でしたが(-_-;)

基本 建物が動かないと言う状態で実験しても

基礎より上の状態は解るけど 建物全体への外圧は解らないと思うのです。

大きな地震を受けた場合 建物は持ち上げられたり引っ張られたりすると言う事。

よって震災後の法改正では 引き抜きが重視される様になったと言う経緯。

さて 話が反れてしまいました(汗

と 言うわけで元々軽い木造建築の2階建てなら 建物の変形を重視するより

各結合部を強くし バランス良い壁配置にした方が得策。

もちろん 壁にも耐力としての機能は必要。

と言うか 制震技術を入れる場合でも バランス良い強度は必要不可欠。

制震はそれがあって初めて効く技術だと言う事を覚えておいて。

でも何も 真四角で窓の少ない家にしなさいって事ではありません。

凸凹しても良いけど無理な図面で無く 力が掛かるバランスを考えると言う事。

ともすると 『これを壁の中に入れれば大丈夫』的なCMを見るけど

そんなモノ検討するお金があったら N値程度の簡易計算で無く

極限耐力までの構造計算を行い しっかり施工をした方が価格的にも

本当の地震にあった時でも安心できると言える。

もっと簡単に言えば 窓の巾を縮めて壁の量を多くするだけでも

結構耐震力は上がる。が 風の通らない家なんて嫌ですよね(笑

そもそも 軽量鉄骨(プレハブ)はそんな細かな所まで受け付けませんし

その前に手を掛けても意味無いですが。はは。

ぢゃ何故 そんな開発やコマーシャルを?

それは お客様を呼ぶためです(爆

一時流行った自然素材とか耐震だけでは お客様が動かなくなって来た今

制震技術は 次の一手の呼び水に過ぎません。

単なる営業手段である差別化。

最初は差別化だったけど 今は大手各社がやり出したんで

今度はセールスのし易さでってイタチごっこ。

うちは こんなに強いですよ。安心ですよ。大手ですよって

手ぐすね引いて待っているのです(笑

かく言う 私も制震パネルは扱えます。しかし使いません。

何故ならお金の無駄だって知っているから(笑

その前に やらなければならない事 やるべき事は多いのです。

深夜放送で 皮製品のメンテクリームの通販やってましたと思いなさぃな。

おっ 結構良さげぢゃん。欲しいかなって所に

今回は同じモノ2個お付けして5900円!(送料・消費税別)・・ほぅほぅ

ですが!今なら更に1個お付けし 3個で5900円です!!(同上)

如何ですか!?これ3本あれば用途いろいろ♪さぁお電話下さい。

・・すっげー なんかお得ぢゃぁ~~~んっ

と変わりません。

そんなに家の中に皮製品あるかっての(汗

いぇ 皮クリームなら3人で買えますが 家だとそうは行かないでしょ。

・・・って例えが悪すぎでした(涙

気を取り直して・・

そんなこんなで高層のRC・鉄骨造や3階以上の木造で無い限り

(その場合 構造計算が必要になりますので余計要りませんが・笑)

制震技術は必要ではありません。

むしろ そんなモノにお金使う位なら その予算を構造計算に回して

それに合わせ しっかりとした施工管理をチョイスした方が得策です。

あと 柱や壁の補強だけで無く 床の役目も視野に入れるとベストかと。

↓地震力が家に伝わって地面に逃がす経緯は だいたいこんな感じです。

① → ②

→ ②

①地震の揺れが地表に伝わり建物を上下前後左右に揺ら します。

②まず最初に建物に加わるのは 水平方向の力(水平荷重)です。

ここで必要なのが軸組の接合力です。

③ → ④

→ ④ → ⑤

→ ⑤

③水平荷重は 床面と小屋裏に歪みの力として集中します。

特に床面には大きな力が働きます。

④2階床面に受けた力は その後 壁面や柱・土台に伝わります。

床面が強くないと壁面や柱・梁の強さが活かされません。

※床に剛力が無いと 力は全て柱と梁に掛かる事になります。

⑤すべての力を分散し 基礎から地面に逃がしていきます。

耐震性能には 床面の強さが大きく関係していると言えるでしょう。

解りますか。床面も一体化しておくと床の剛性も耐震には効いてくるのです。

わざと 専門用語外して書いてるのに

こんな微妙なテクニカルな話は必要無いですね(笑

ちょっと制震のCMを良く見るようになったので 簡単な雑感でした。

家は家族に残してあげられる大切な財産です。

しっかりとした家があれば 次世代の住居費は驚くほど抑える事が出来ます。

ひいては それが家にお金を残してあげられる事に繋がるのだと思います。

大切なお金。生きた使い道をしないともったいないですね。はい。

うーん。今日のエントリは敵作っちゃったかな(笑

あ 木材のヤング係数って何よ?ばっかオレは木の目見て使う所決めてんだから

関係ねーよって方や そんなんが好きな施主さんには 全く関係無い話ですから(;^_^A

てかこんな無駄に長い話 誰か読んでくれるの?(爆

『制震』や『免震』は これまで高層ビルなどで採用されてきたが

ここ最近の流行か 一戸建て住宅にも波及している。

ただ 『免震』は建物と地面の間に装置を挟み込む必要があり

既存の建物に後から取り付ける事は難しいし

コスト的にも 数百万円単位でアップすることもあって

実際は ハウスメーカーの宣伝上の謳い文句となっているのが現状。

これに対し『制震』技術は1棟数十万円と コスト的にもなんとかなり

メーカーによっても違うが 既存へのリモデルにも採用可能な事が多い。

そこで 木造住宅や軽鉄住宅に制震技術は必要か?

その前に耐震や制震とは何か。簡単に言うと・・。

■耐震====

使用する部材等により建物を強くする事。

構造計算を行い 重心・剛芯はもちろん層間変形角など

使用材料の強度を計算し 建物が外力から受ける力に

耐える事が出来る様建築していく手法。

一般的には簡易計算にて壁を増やすなどが多く

いずれも 地震の揺れに対して倒壊しない事を目的とする。

■制震====

建物内に動作エネルギーを吸収する装置・システムを入れて

地面から建物に伝わった揺れを抑える事。

ゴムや粘り強い金属などを使い それらが揺れに応じて変化することで

エネルギーを吸収する事を目的とする。

■免震====

建物の下部などにエネルギーが直接伝わるのを防ぐ装置を設置する事。

地面の揺れを建物と切り離す役割の装置には ゴムやベアリングが使われ

耐震や制震 が建物内で揺れを抑えようとするのに対し

そもそも地面の揺れを建物に伝わりにくくする事を目的とする。

~大分類に分けるとこんな感じ。

地震力と言うのは 上下左右色々な角度から建物を襲います。

そして その地震力は建物の重さに二乗して大きくなります。

すなわち 重い建物の方が地震力を大きく受けると言う事。

と言うわけで基本 免震構造はRC(鉄筋コンクリート造)やS(鉄骨)造の

高層建物以外は ほぼ必要ないレベル。

また制震住宅と言うのが今の流行で E-ディフェンスなどの実物大実験を見せて

いかに 制震が必要かと言うことをコマーシャルしてるけど

個人的には 実験棟が試験台に緊結されている時点で

既に実際の地震とは かけ離れている事に違和感。

※リンク先は05年の11月の一言です。

阪神大震災後に現地視察へ行った際 目にしたモノで印象的なのは

残っている建物と そうでない建物周りの土。

そぅ 壊れている建物の周り1M程度は 耕耘機で耕した様に

凸凹に掘られているのに対し 残っている建物の周りは

亀裂すら入っていない事の方が多かった。

この解釈には やはり建物と土が地震力によって摩擦を外れ

建物が上下に揺られる際 掘り起こしたと言う事に他ならない。

壊れていない建物は それだけ地面への負担も小さかったって事。

※木軸造で壊れた建物の半数は手抜き(欠陥)住宅でしたが(-_-;)

基本 建物が動かないと言う状態で実験しても

基礎より上の状態は解るけど 建物全体への外圧は解らないと思うのです。

大きな地震を受けた場合 建物は持ち上げられたり引っ張られたりすると言う事。

よって震災後の法改正では 引き抜きが重視される様になったと言う経緯。

さて 話が反れてしまいました(汗

と 言うわけで元々軽い木造建築の2階建てなら 建物の変形を重視するより

各結合部を強くし バランス良い壁配置にした方が得策。

もちろん 壁にも耐力としての機能は必要。

と言うか 制震技術を入れる場合でも バランス良い強度は必要不可欠。

制震はそれがあって初めて効く技術だと言う事を覚えておいて。

でも何も 真四角で窓の少ない家にしなさいって事ではありません。

凸凹しても良いけど無理な図面で無く 力が掛かるバランスを考えると言う事。

ともすると 『これを壁の中に入れれば大丈夫』的なCMを見るけど

そんなモノ検討するお金があったら N値程度の簡易計算で無く

極限耐力までの構造計算を行い しっかり施工をした方が価格的にも

本当の地震にあった時でも安心できると言える。

もっと簡単に言えば 窓の巾を縮めて壁の量を多くするだけでも

結構耐震力は上がる。が 風の通らない家なんて嫌ですよね(笑

そもそも 軽量鉄骨(プレハブ)はそんな細かな所まで受け付けませんし

その前に手を掛けても意味無いですが。はは。

ぢゃ何故 そんな開発やコマーシャルを?

それは お客様を呼ぶためです(爆

一時流行った自然素材とか耐震だけでは お客様が動かなくなって来た今

制震技術は 次の一手の呼び水に過ぎません。

単なる営業手段である差別化。

最初は差別化だったけど 今は大手各社がやり出したんで

今度はセールスのし易さでってイタチごっこ。

うちは こんなに強いですよ。安心ですよ。大手ですよって

手ぐすね引いて待っているのです(笑

かく言う 私も制震パネルは扱えます。しかし使いません。

何故ならお金の無駄だって知っているから(笑

その前に やらなければならない事 やるべき事は多いのです。

深夜放送で 皮製品のメンテクリームの通販やってましたと思いなさぃな。

おっ 結構良さげぢゃん。欲しいかなって所に

今回は同じモノ2個お付けして5900円!(送料・消費税別)・・ほぅほぅ

ですが!今なら更に1個お付けし 3個で5900円です!!(同上)

如何ですか!?これ3本あれば用途いろいろ♪さぁお電話下さい。

・・すっげー なんかお得ぢゃぁ~~~んっ

と変わりません。

そんなに家の中に皮製品あるかっての(汗

いぇ 皮クリームなら3人で買えますが 家だとそうは行かないでしょ。

・・・って例えが悪すぎでした(涙

気を取り直して・・

そんなこんなで高層のRC・鉄骨造や3階以上の木造で無い限り

(その場合 構造計算が必要になりますので余計要りませんが・笑)

制震技術は必要ではありません。

むしろ そんなモノにお金使う位なら その予算を構造計算に回して

それに合わせ しっかりとした施工管理をチョイスした方が得策です。

あと 柱や壁の補強だけで無く 床の役目も視野に入れるとベストかと。

↓地震力が家に伝わって地面に逃がす経緯は だいたいこんな感じです。

①

→ ②

→ ②

①地震の揺れが地表に伝わり建物を上下前後左右に揺ら します。

②まず最初に建物に加わるのは 水平方向の力(水平荷重)です。

ここで必要なのが軸組の接合力です。

③

→ ④

→ ④ → ⑤

→ ⑤

③水平荷重は 床面と小屋裏に歪みの力として集中します。

特に床面には大きな力が働きます。

④2階床面に受けた力は その後 壁面や柱・土台に伝わります。

床面が強くないと壁面や柱・梁の強さが活かされません。

※床に剛力が無いと 力は全て柱と梁に掛かる事になります。

⑤すべての力を分散し 基礎から地面に逃がしていきます。

耐震性能には 床面の強さが大きく関係していると言えるでしょう。

解りますか。床面も一体化しておくと床の剛性も耐震には効いてくるのです。

わざと 専門用語外して書いてるのに

こんな微妙なテクニカルな話は必要無いですね(笑

ちょっと制震のCMを良く見るようになったので 簡単な雑感でした。

家は家族に残してあげられる大切な財産です。

しっかりとした家があれば 次世代の住居費は驚くほど抑える事が出来ます。

ひいては それが家にお金を残してあげられる事に繋がるのだと思います。

大切なお金。生きた使い道をしないともったいないですね。はい。

あ 木材のヤング係数って何よ?ばっかオレは木の目見て使う所決めてんだから

関係ねーよって方や そんなんが好きな施主さんには 全く関係無い話ですから(;^_^A

てかこんな無駄に長い話 誰か読んでくれるの?(爆

2007年08月06日

カラーコーディネート

輸入のクロス(壁紙)は ビニールを使わない素材感と

その発色の良さで 私トコでも定番となっています。

そこで 壁紙の柄選びワンポイント。

輸入クロスを選ぶ理由の一つに 美しい大柄のデザインを

好む方も多いですが あまり大きくない部屋に大柄や

色調の強い壁紙を選ぶと 圧迫感が出ます。

画像は 女の子のお部屋一例

例えば このお部屋の場合 色の明度を少し押さえた

それでも発色の美しいカントリーブルーの小花柄を

ベースカラーとしましたので

その色以外 あと2色くらいを アクセントに使うと理想的です。

日本では コーディネートの基本として

下から上に向かって 淡くって言うオカシナ定説がありますが(笑

この画像では 腰板パネルを白として存在感を出し

窓 そして天井も同色の白が お部屋に

広がりと奥行きを感じさせてくれていると思います。

基本このお部屋は カーテンやテーブルクロスなどのファブリックも

抑えたブルーを持って来て ベースカラーとし

ピンク系の花柄と 白をアクセントにチョイスしています。

はい。このお部屋で 計3色。

更に季節によって変わる 窓の外がお部屋にアクセントを

もたらしてくれると思います。

どうですか?

カントリーを演出するのは十分でしょ(笑

おまり大きくない お部屋のコーディネートは

ベースカラーを決めたら それにアクセントを併せ

素材感も視野に入れて 3色以内に押さえるのがポイントです。

実際 ほぼお任せ!って事 多いですが(笑

※小花柄でも その中に入っている柄の色が強すぎるモノを選ぶと

全体に貼った時 イメージが変わるので要注意ですよ。

その発色の良さで 私トコでも定番となっています。

そこで 壁紙の柄選びワンポイント。

輸入クロスを選ぶ理由の一つに 美しい大柄のデザインを

好む方も多いですが あまり大きくない部屋に大柄や

色調の強い壁紙を選ぶと 圧迫感が出ます。

画像は 女の子のお部屋一例

例えば このお部屋の場合 色の明度を少し押さえた

それでも発色の美しいカントリーブルーの小花柄を

ベースカラーとしましたので

その色以外 あと2色くらいを アクセントに使うと理想的です。

日本では コーディネートの基本として

下から上に向かって 淡くって言うオカシナ定説がありますが(笑

この画像では 腰板パネルを白として存在感を出し

窓 そして天井も同色の白が お部屋に

広がりと奥行きを感じさせてくれていると思います。

基本このお部屋は カーテンやテーブルクロスなどのファブリックも

抑えたブルーを持って来て ベースカラーとし

ピンク系の花柄と 白をアクセントにチョイスしています。

はい。このお部屋で 計3色。

更に季節によって変わる 窓の外がお部屋にアクセントを

もたらしてくれると思います。

どうですか?

カントリーを演出するのは十分でしょ(笑

おまり大きくない お部屋のコーディネートは

ベースカラーを決めたら それにアクセントを併せ

素材感も視野に入れて 3色以内に押さえるのがポイントです。

実際 ほぼお任せ!って事 多いですが(笑

※小花柄でも その中に入っている柄の色が強すぎるモノを選ぶと

全体に貼った時 イメージが変わるので要注意ですよ。

2007年07月04日

窓の性能ラベリング

安っぽくなるから 日本卑下論みたいのは避けたいんだけど・・

実は 日本の住宅における省エネ性能は

ドイツやアメリカなど欧米に比べ低水準である。

何故か。

断熱性能における最高基準とも言える 次世代省エネルギー基準が

改正告示されたのが1999年3月。

北海道などのⅠ地域は 各国と比べ遜色無い基準とも言えるが

ここ飛騨などⅡ地区以南の基準は まだまだ低いと言える。

この辺は 熱損失計算をすれば確実に数字として出てくるが

告示以降8年も経っているにも関わらず

次世代基準に満たない性能の新築住宅の

着工棟数が 未だ7割以上を占めると言う事実。

これは性能値の前に しっかりとした施工があっての話なんだけど

ビルダーの意識が やはり低い所にあるのが原因。

コストオンリーで進んで行くと 目に見えない断熱なんて部分は

一番最初に削らなくてはならない部分に傾く事は目に見えるのだが

この辺は 基準値の厳守徹底などの法改正も必要なのかもしれない。

遵守されない大きな理由に 『守らなくて良い』 と言う大義名分があるから。

そこで今回 経済産業省が『省エネ建材等級ガイドライン』を

制定するとの事で その素案をみて軽く呆れた(上記リンク先はPDFです)

以前 ↓窓の断熱性能について 雑感入れたけど(5月2日のヒトコト)

http://housingeyes.hida-ch.com/d2007-05-02.html

その時危惧したのが 国内のサッシュメーカーが明示するK値が

見事に一緒で 『引き違い』も『滑り出し』も『アルミ』も『樹脂+アルミ』も

果ては『木製アルミクラッド』も 全て同じ K=2.3W・・。

これでは 全然違う性能なのに『同じ性能として扱われるなら安い窓』って

動くのはしょうがないって ニュアンスだったんだけど。

今回のガイドラインにおける『窓の性能ラベリング案』によると

K値=2.33W以下のモノは一律に ★★★★として最高等級。

ダメぢゃん (-_-;)

セーフティネット低く設定した 品確法の失敗繰り返すだけ。

こぅなると サッシュメーカーとしても 性能を磨く必要が無く

今のまま 全く新化しなくなってしまう。

イコール 心ある志の高いビルダーは

やはり性能の高い輸入サッシュに頼らなければならなくなると言う事。

ピクチャーWindowを兼ねてダイニングに設置したPatioDoor

これ 省エネって観点だけぢゃ無く 日本にとってどーなんだろ。

またホンキで 住宅関連からの温暖化ガス抑制を考えたら

強制的にでも 全体のレベルの底上げを考えるべきでは無いか。

↓省エネと我慢は別の次元の問題である。(我慢の捉え方雑感です)

http://housingeyes.com/radioclub/paradigm/index.htm

精神論で 暖かく暮らせるほど日本人は強く無くなり

また そのリスクもカビやハウスダストなど多様化してきているのは事実。

って訳で 意見募集に早速コメント入れてたりする私(;^_^A

行政というのは 産業に引っ張られる存在では無く 引っ張るべき存在だろう。

ちなみにこちらは 経済産業省のパブリックコメント募集です。

ご興味がございましたら 是非。

ちょっと エラソーすぎましたか・・ あーぃつぅーいまてぇーん(;^_^A

実は 日本の住宅における省エネ性能は

ドイツやアメリカなど欧米に比べ低水準である。

何故か。

断熱性能における最高基準とも言える 次世代省エネルギー基準が

改正告示されたのが1999年3月。

北海道などのⅠ地域は 各国と比べ遜色無い基準とも言えるが

ここ飛騨などⅡ地区以南の基準は まだまだ低いと言える。

この辺は 熱損失計算をすれば確実に数字として出てくるが

告示以降8年も経っているにも関わらず

次世代基準に満たない性能の新築住宅の

着工棟数が 未だ7割以上を占めると言う事実。

これは性能値の前に しっかりとした施工があっての話なんだけど

ビルダーの意識が やはり低い所にあるのが原因。

コストオンリーで進んで行くと 目に見えない断熱なんて部分は

一番最初に削らなくてはならない部分に傾く事は目に見えるのだが

この辺は 基準値の厳守徹底などの法改正も必要なのかもしれない。

遵守されない大きな理由に 『守らなくて良い』 と言う大義名分があるから。

そこで今回 経済産業省が『省エネ建材等級ガイドライン』を

制定するとの事で その素案をみて軽く呆れた(上記リンク先はPDFです)

以前 ↓窓の断熱性能について 雑感入れたけど(5月2日のヒトコト)

http://housingeyes.hida-ch.com/d2007-05-02.html

その時危惧したのが 国内のサッシュメーカーが明示するK値が

見事に一緒で 『引き違い』も『滑り出し』も『アルミ』も『樹脂+アルミ』も

果ては『木製アルミクラッド』も 全て同じ K=2.3W・・。

これでは 全然違う性能なのに『同じ性能として扱われるなら安い窓』って

動くのはしょうがないって ニュアンスだったんだけど。

今回のガイドラインにおける『窓の性能ラベリング案』によると

K値=2.33W以下のモノは一律に ★★★★として最高等級。

ダメぢゃん (-_-;)

セーフティネット低く設定した 品確法の失敗繰り返すだけ。

こぅなると サッシュメーカーとしても 性能を磨く必要が無く

今のまま 全く新化しなくなってしまう。

イコール 心ある志の高いビルダーは

やはり性能の高い輸入サッシュに頼らなければならなくなると言う事。

ピクチャーWindowを兼ねてダイニングに設置したPatioDoor

これ 省エネって観点だけぢゃ無く 日本にとってどーなんだろ。

またホンキで 住宅関連からの温暖化ガス抑制を考えたら

強制的にでも 全体のレベルの底上げを考えるべきでは無いか。

↓省エネと我慢は別の次元の問題である。(我慢の捉え方雑感です)

http://housingeyes.com/radioclub/paradigm/index.htm

精神論で 暖かく暮らせるほど日本人は強く無くなり

また そのリスクもカビやハウスダストなど多様化してきているのは事実。

って訳で 意見募集に早速コメント入れてたりする私(;^_^A

行政というのは 産業に引っ張られる存在では無く 引っ張るべき存在だろう。

ちなみにこちらは 経済産業省のパブリックコメント募集です。

ご興味がございましたら 是非。

ちょっと エラソーすぎましたか・・ あーぃつぅーいまてぇーん(;^_^A

2007年04月20日

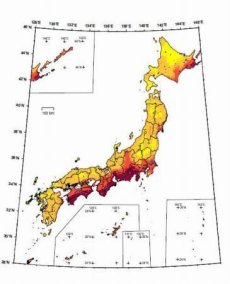

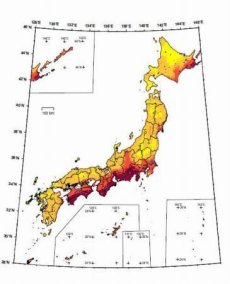

政府「地震動予測地図」発表

政府の地震調査研究推進本部が

「地震動予測地図」の2007年版を発表しました。

この地図は 海溝型地震や国内の主な活断層などを考慮して

揺れが起きる確率を1キロ四方の区域ごとに算出。

地図は推進本部のホームページより http://www.jishin.go.jp/

05年3月に初公表され 最新のデータを加味して毎年更新しているモノ。

それによると 今後30年以内に震度6弱以上の揺れが起きる確率が

昨年9月発表の06年版に比べ 南海・東南海両地震の影響が想定される

東海から近畿・四国で上昇しています。

耐久性のある建築物を考えた場合

やはり 何百年に一度あるだろう大地震にも

耐えうるだけの耐震力を と実践してきましたが

やはり その仮想は いつ起こってもおかしくない状況に。

大切な家族を守るのは 家族しかありません。

もし地震が来たら まず命を守る事に専念してください。

街を歩くと 一目で危険な建物も目にしますが

家の補強も必要ながらも まず地震が起こった時の

避難場所や家族の集合場所等を 決めておくべきでしょう。

また 先日の能登地震の倒壊建物を見ても

殆どが 柱の引き抜きによる倒壊でした。

今一度 建物の安全を見直す機会かもしれません。

○×工法や特許工法が地震に強いのでは無く

軸組の結合強度や 強いだけで無いバランス良い

耐力壁の設置と丁寧な工事が 一番重要かと思われます。

飛騨地域の地面下には 幾層もの断層が存在しています。

岐阜県の防災資料によると

この地域には 1961年(昭和36年)から

M7以上の地震は起こっていません。

主な活断層が動いた場合の 想定被害は下記。

=阿寺断層の被害想定=

■建物全壊棟数(午後6時発生、午前3時発生共通)

29,000棟(うち飛騨20,000棟)

■死者数(午前3時発生)

1,300人(うち飛騨970人)

■重症者数(午前3時発生)

1,600人(うち飛騨800人)

■要救出者数(午前3時発生)

3,300人(うち飛騨2,400人)

■避難者数(午後6時発生、午前3時発生共通)

90,000人(うち飛騨58,000人)

=跡津川断層の被害概要=

■建物全壊棟数(午後6時発生、午前3時発生共通)

19,000棟(うち飛騨18,000棟)

■死者数(午前3時発生)

850人(うち飛騨800人)

■重症者数(午前3時発生)

1,300人(うち飛騨800人)

■要救出者数(午前3時発生)

2,100人(うち飛騨2,000人)

■避難者数(午後6時発生、午前3時発生共通)

64,000人(うち飛騨54,000人)

=高山-大原断層系の被害概要=

■建物全壊棟数(午後6時発生、午前3時発生共通)

27,000棟(うち飛騨19,000棟)

■死者数(午前3時発生)

1,400人(うち飛騨1,000人)

■重症者数(午前3時発生)

1,500人(うち飛騨900人)

■要救出者数(午前3時発生)

3,400人(うち飛騨2,500人)

■避難者数(午後6時発生、午前3時発生共通)

87,000人(うち飛騨62,000人)

想定総数からの 飛騨の割合を見てください。

飛騨圏は人口が少ないのに こんな割合になります・・。

人事では無いのです。

以下は転載するかどうか悩んだのですが

興味が無ければ お読み頂かなくて結構です。

阪神大震災後 二度目の視察は大変辛い思いになりました。

その ほぼ破壊された街の中にも

ぽつんぽつんと 倒壊を免れた建物が残っていました。

瓦礫の山の中で被害の無い家からは ご夫婦が装って

さっそうと車に乗ってどこかへ出て行き

一方隣の被災家族は 着崩れ姿で涙ながらに瓦礫の山に登り

家財道具を取り出す姿がありました。

あまりに無情で 本当に思い出したくない光景です。

そんな中 建て替えで家族と財産を守った奥様と話ができました。

一年前に建て替えた無被害の家で難を逃れた奥様は興奮しながら

私の問いに 近隣で多くの犠牲者が出たことや

被害状況を瓦礫の山に指さしながら矢継ぎ早に話してくださいました。

一年前500万円をかけて立派に瓦屋根を修理したお宅は

奥様が犠牲者となり 古い家の老夫婦は共に犠牲に・・

もし私達も建て替えを一年前に決断していなければ

近隣の家族の様に 家族も家も 財産をも失っていたでしょう。

と玄関前の庭木に水をかけながら話してくれました。

夕暮れ時 無被害の家には明かりが灯り

家族が会社から学校から帰って来ます。

一方 避難所では暗闇の夕げの列にボールを持った老若男女が

規律正しく寒空の下で給食を待っています。

それでも 生きていかなければいけないのです。

それでも 良く生き残ってくれたと思わずにはいられません。

ボランティアや行政の活動には 心打たれましたが

どうにも やるせない闇でした。

最後に・・

地震が来たら まず命を守る事に専念してください。

その後は 日頃の準備がなんとかしてくれます。

「地震動予測地図」の2007年版を発表しました。

この地図は 海溝型地震や国内の主な活断層などを考慮して

揺れが起きる確率を1キロ四方の区域ごとに算出。

地図は推進本部のホームページより http://www.jishin.go.jp/

05年3月に初公表され 最新のデータを加味して毎年更新しているモノ。

それによると 今後30年以内に震度6弱以上の揺れが起きる確率が

昨年9月発表の06年版に比べ 南海・東南海両地震の影響が想定される

東海から近畿・四国で上昇しています。

耐久性のある建築物を考えた場合

やはり 何百年に一度あるだろう大地震にも

耐えうるだけの耐震力を と実践してきましたが

やはり その仮想は いつ起こってもおかしくない状況に。

大切な家族を守るのは 家族しかありません。

もし地震が来たら まず命を守る事に専念してください。

街を歩くと 一目で危険な建物も目にしますが

家の補強も必要ながらも まず地震が起こった時の

避難場所や家族の集合場所等を 決めておくべきでしょう。

また 先日の能登地震の倒壊建物を見ても

殆どが 柱の引き抜きによる倒壊でした。

今一度 建物の安全を見直す機会かもしれません。

○×工法や特許工法が地震に強いのでは無く

軸組の結合強度や 強いだけで無いバランス良い

耐力壁の設置と丁寧な工事が 一番重要かと思われます。

飛騨地域の地面下には 幾層もの断層が存在しています。

岐阜県の防災資料によると

この地域には 1961年(昭和36年)から

M7以上の地震は起こっていません。

主な活断層が動いた場合の 想定被害は下記。

=阿寺断層の被害想定=

■建物全壊棟数(午後6時発生、午前3時発生共通)

29,000棟(うち飛騨20,000棟)

■死者数(午前3時発生)

1,300人(うち飛騨970人)

■重症者数(午前3時発生)

1,600人(うち飛騨800人)

■要救出者数(午前3時発生)

3,300人(うち飛騨2,400人)

■避難者数(午後6時発生、午前3時発生共通)

90,000人(うち飛騨58,000人)

=跡津川断層の被害概要=

■建物全壊棟数(午後6時発生、午前3時発生共通)

19,000棟(うち飛騨18,000棟)

■死者数(午前3時発生)

850人(うち飛騨800人)

■重症者数(午前3時発生)

1,300人(うち飛騨800人)

■要救出者数(午前3時発生)

2,100人(うち飛騨2,000人)

■避難者数(午後6時発生、午前3時発生共通)

64,000人(うち飛騨54,000人)

=高山-大原断層系の被害概要=

■建物全壊棟数(午後6時発生、午前3時発生共通)

27,000棟(うち飛騨19,000棟)

■死者数(午前3時発生)

1,400人(うち飛騨1,000人)

■重症者数(午前3時発生)

1,500人(うち飛騨900人)

■要救出者数(午前3時発生)

3,400人(うち飛騨2,500人)

■避難者数(午後6時発生、午前3時発生共通)

87,000人(うち飛騨62,000人)

想定総数からの 飛騨の割合を見てください。

飛騨圏は人口が少ないのに こんな割合になります・・。

人事では無いのです。

以下は転載するかどうか悩んだのですが

興味が無ければ お読み頂かなくて結構です。

阪神大震災後 二度目の視察は大変辛い思いになりました。

その ほぼ破壊された街の中にも

ぽつんぽつんと 倒壊を免れた建物が残っていました。

瓦礫の山の中で被害の無い家からは ご夫婦が装って

さっそうと車に乗ってどこかへ出て行き

一方隣の被災家族は 着崩れ姿で涙ながらに瓦礫の山に登り

家財道具を取り出す姿がありました。

あまりに無情で 本当に思い出したくない光景です。

そんな中 建て替えで家族と財産を守った奥様と話ができました。

一年前に建て替えた無被害の家で難を逃れた奥様は興奮しながら

私の問いに 近隣で多くの犠牲者が出たことや

被害状況を瓦礫の山に指さしながら矢継ぎ早に話してくださいました。

一年前500万円をかけて立派に瓦屋根を修理したお宅は

奥様が犠牲者となり 古い家の老夫婦は共に犠牲に・・

もし私達も建て替えを一年前に決断していなければ

近隣の家族の様に 家族も家も 財産をも失っていたでしょう。

と玄関前の庭木に水をかけながら話してくれました。

夕暮れ時 無被害の家には明かりが灯り

家族が会社から学校から帰って来ます。

一方 避難所では暗闇の夕げの列にボールを持った老若男女が

規律正しく寒空の下で給食を待っています。

それでも 生きていかなければいけないのです。

それでも 良く生き残ってくれたと思わずにはいられません。

ボランティアや行政の活動には 心打たれましたが

どうにも やるせない闇でした。

最後に・・

地震が来たら まず命を守る事に専念してください。

その後は 日頃の準備がなんとかしてくれます。